Genre : Comédie, Romance

Date : 2 Novembre 2005

Durée : 2 h

Origine : Américain

Distribution : Paramount Pictures / United International Pictures

Titre original : Elizabethtown

Acteurs :

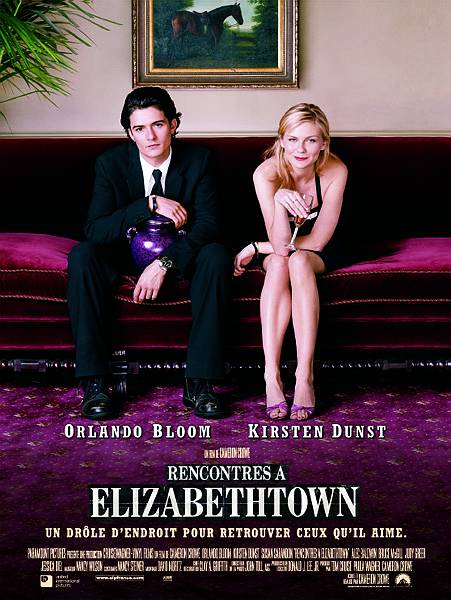

Orlando Bloom : Drew Baylor

Kirsten Dunst : Claire Colburn

Susan Sarandon : Hollie Baylor

Alec Baldwin : Phil DeVoss

Bruce McGill : Bill Banyon

Judy Greer : Heather Baylor

Jessica Biel : Ellen Kishmore

Paul Schneider : Jessie Baylor

Loudon Wainwright III : Oncle Dale

Gailard Sartain : Charles Dean

Jed Rees : Chuck Hasboro

Paula Deen : Tante Dora

Dan Biggers : Oncle Roy

Alice Marie Crowe : Tante Lena

Tim Devitt : Mitch Baylor

Ted Manson : Sad Joe

Maxwell Steen : Samson

Reid Steen : Samson

Shane Lyons : Charlie Bill, le gamin ébloui

Emily Rutherfurd : Cindy Hasboro

Michael Naughton : un autre cousin

Griffin Grabow : Griffin

Nina Jefferies : Mona immobile

Emily Goldwyn : la star du basketball

Kristin Lindquist : Connie

Allison Munn : Charlotte, la réceptionniste

Tom Humbarger : le concierge du crématorium

Patty Griffin : Sharon

Gregory North : le pilote d'hélicoptère

Steve Seagren : le docker

Guy Stevenson : le 1er agent de sécurité

Jeffrey De Serrano : le 2ème agent de sécurité

Jeanette O'Connor : une assistante

Catherine McGoohan : une assistante

Sean Nepita : Mike Bohannon

Dena Decola : Debbie

David Brandt : le directeur de l'hôtel

Jenny Stewart : les gamines bruyantes

Delaney Keefe : les gamines bruyantes

Travis Howard : l'électricien

Bobby Daniels : Des

Rod Burke : Raymond

Nate Mooney : Trent

Judy Pryor Trice : la femme élégante

Jim Fitzpatrick : Rusty

Jim James : le groupe de Jessie

Two-Tone Tommy : le groupe de Jessie

Patrick Hallahan : le groupe de Jessie

Charlie Crowe : la bande à Jessie (sous le nom Charlie 'Bill'

Crowe)

Carl Broemel : le groupe de Jessie

Scott Sener : le groupe de Jessie

John Sullivan : les anciens d'Elizabethtown

Sonny King : les anciens d'Elizabethtown

Erwin Russell Marlowe : les anciens d'Elizabethtown

Michael Hatch : Drew à 6 ans

Masam Holden : Drew à 10 ans

Kelly Pendygraft : Rebecca la demoiselle d’honneur

Jennifer Woods : une demoiselle d'honneur

Alana Ball : la première demoiselle d’honneur

Russell George : Russ de chez Ernestine and Hazel’s

Jonathan K. Dowd : l'employé de la station service

Matt Rabinowitz : Frederick le gars de Florsheim

Directeur

Photo : John Toll

Musique : Nancy Wilson

Décors :

Robert Greenfield

Nancy Deren : dessinatrice décors

Maureen Farley : chef accessoiriste

Kevin Morrissey : dessinateur décors

Sean Ginevan : ensemblier

Chef décoration : Clay A. Griffith

Costumes :

Nancy Steiner : chef costumière

Trayce Gigi Field : assistante costumière

Montage :

Mark Livolsi : montage additionnel

David Moritz : chef monteur

Joe Hutshing

Effets Spéciaux :

James Reedy : superviseur effets spéciaux

Allen Hall : coordinateur

Casting :

Andrew S. Brown

Gail Levin

Barbara McCarthy

Direction artistique :

Beat Frutiger

Martha Johnston : assistante

Maquillage :

Mary L. Mastro : styliste coiffure

Maggie Fung : chef maquilleuse

Michèle Burke : création & supervision maquillages

Deborah Patino : chef maquilleuse Orlando Bloom

Susan V. Kalinowski : chef coiffeuse

Matt Dannon : styliste coiffure

Don Rutherford : maquilleuse

Son :

Jeremy Pitts : monteur bruitages deuxième équipe

Robert Deschaine : mixeur synchro deuxième équipe

Joel Dougherty : assistant monteur son

Bud Raymond : opérateur playback musique

Kerry Dean Williams : chef monteur dialogues/synchro deuxième équipe

Michele Perrone : monteuse synchro deuxième équipe

Robin Harlan : bruitages deuxième équipe

Julio Carmona : enregistrement synchro deuxième équipe

Don Coufal : perchman

David Kudell : assistant monteur son

Jeff Wexler : ingénieur

Curt Schulkey : monteur dialogues deuxième équipe

Jonathan Klein : monteur bruitages deuxième équipe

Ron Bedrosian : mixeur synchro deuxième équipe

Carlton Kaller : monteur musique

Philip Rogers : enregistrement synchro

Jeremy Peirson : monteur effets sonores deuxième équipe

Laura Graham : monteuse synchro deuxième équipe

Randy Singer : mixeur bruitages deuxième équipe

Valerie Davidson : monteur bruitages

Anna MacKenzie : monteur dialogues

Skip Lievsay : chef monteur son deuxième équipe

Paul Timothy Carden : monteur dialogues deuxième équipe

Sarah Monat : bruitages deuxième équipe

Tami Treadwell : enregistrement synchro deuxième équipe

Rick Kline : mixeur post-synchro

Jason Ruder : monteur musique

Craig Berkey : monteur effets sonores deuxième équipe

Scénario : Cameron Crowe

Producteur

:

Cameron Crowe

Tom Cruise

Paula Wagner

Production :

Cruise-Wagner Productions

Vinyl Films

Paramount Pictures

Producteur executif : Donald J. Lee Jr.

Producteur associé : Andy Fischer

Assistant réalisation :

Rebecca Stefan : second assistant seconde équipe

Scott Andrew Robertson : premier assistant

Sunday Stevens : second assistant

Robert 'Skid' Skidmore : second assistant supplémentaire

Eric Tignini : premier assistant seconde équipe

Lieux de tournage :

Kentucky, USA.

Los Angeles, Californie, USA.

Budget :

Site officiel : France : http://www.uipfrance.com/sites/elizabethtown/

USA : http://www.elizabethtown.com/home.html

Récompenses :

Festival

du Film Américain de Deauville : 2005

Avant-premières

C’est l’exploit que vient d’accomplir le designer Drew Baylor en créant la chaussure de sport Mercury, une aberration dont le lancement imminent pourrait bien être le bide du siècle, avec une perte sèche annoncée de 1 milliard de dollars.

À trois jours de l’apocalypse, Drew en est à sa deuxième tentative de harakiri lorsqu’il reçoit un appel affolé de sa soeur. Leur père, Mitch, vient de mourir, et leur mère a sombré dans un tel état de confusion et d’agitation qu’elle est incapable de se rendre dans le Kentucky pour les funérailles. Il revient à Drew de régler les détails de la cérémonie avec la famille et les nombreux amis du défunt : des gens inconnus ou perdus de vue depuis des années, qui l’admirent presque autant que leur cher Mitch et qui voient – encore – en lui le plus brillant des Baylor.

Sur le chemin d’Elizabethtown (Kentucky), Drew fait un retour sur lui-même et tente de recomposer l’image de ce père qu’il connaissait au fond si mal. Dans l’avion désert, Claire, une hôtesse enjouée, dont rien ne semble pouvoir entamer l’optimisme, le soûle toute la nuit de confidences décousues et l’entreprend sur mille sujets. Le matin, elle lui trace un itinéraire qu’elle dit infaillible : qu’il s’y conforme, et il arrivera à coup sûr à bon port. Leurs chemins se séparent alors, mais se croisent bientôt à nouveau pour quelques heures... et à nouveau. Dans l’urgence et la précarité de ces brèves rencontres, se construira quelque chose qui n’a pas encore de nom. Et Claire sera là, à ses côtés, alors même que Drew ne l’espérait plus, pour l’accompagner dans le deuil, les rires et les larmes. Pour devenir son guide à travers l’Amérique, tout le long de son délicat parcours de mémoire... et encore bien au-delà.

«Comment

dire adieu à un homme qu’on connaissait à peine de

son vivant ?»

C’est à partir de cette question, d’une résonance

toute personnelle, que le scénariste/réalisateur Cameron

Crowe choisit d’écrire Rencontres à Elizabethtown

(Elizabethtown) (2004) . Puisant une fois encore dans ses propres expériences,

Crowe s’est souvenu des émotions complexes que suscita en

lui la disparition brutale de son père. Héros de cette

tragi-comédie familiale, le jeune Drew Baylor (Orlando Bloom)

commence à découvrir réellement son père

et à en prendre la mesure dans les jours qui suivent son décès.

Obligé de faire bonne figure face à une pittoresque légion

de parents et d’amis inconnus, Drew trouve un soutien inespéré

en la personne d’une jeune hôtesse de l’air (Kirsten

Dunst), dont l’humour et l’optimisme l’aideront à

traverser une des périodes les plus difficiles de sa vie. Rencontres

à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) est un voyage, un retour

aux sources en même temps qu’une ode à l’amour,

à l’espoir et à la résilience. Poussant jusqu’au

bout l’hommage, Crowe a souhaité en faire le genre de film

que son propre père appréciait le plus : «un film

qui mêle intiment le rire et les larmes».

Paula Wagner :

«Cameron n’est pas seulement l’un des grands scénaristes-réalisateurs

de notre temps. C’est aussi un merveilleux chroniqueur de la vie

réelle, plein de malice, de charme et de générosité.

Il sait vous faire rire des faiblesses d’un personnage et, l’instant

d’après, vous arracher des larmes. Rencontres à Elizabethtown

(Elizabethtown) (2004) nous entraîne dans l’un de ses voyages

les plus personnels – un voyage qui finit par devenir le nôtre.»

Orlando Bloom :

«Cameron a le don de capter la vie, de la donner à voir

dans sa plénitude. Il nous la rend si proche, si authentique,

que l’on ne sait trop s’il faut en rire ou en pleurer.»

Kirsten Dunst :

« Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) n’est

pas qu’une comédie, ou un drame, ni une simple histoire

d’amour – c’est un film qui parle de la vie et des moments

d’intimité qui surgissent au détour d’une rencontre

entre deux personnes. Il entrecroise quantité d’histoires

différentes, sans

prétendre délivrer de message. Cela ressemble parfois

à une «tranche de vie», mais si vous y regardez de

plus près, chaque réplique, chaque action est porteuse

de sens. Cela s’appelle… un film de Cameron Crowe.»

En 1989, Crowe venait tout juste d’assister à la sortie

de son premier film : Un Monde pour nous – une sortie discrète,

jusqu’à ce que les critiques Siskel et Ebert portent aux

nues le travail de ce jeune réalisateur. Le père de Crowe

rendait visite à sa famille dans le Kentucky et partageait sa

joie à la lecture de ces louanges lorsqu’il fut terrassé

par une crise cardiaque. Ce fut un choc terrible pour Crowe, qui le

hanta durablement. Au fil des ans, la réputation de scénariste

réalisateur de Cameron Crowe ne cessa de grandir, portée

par des succès critiques et populaires comme Singles, Jerry Maguire,

Presque célèbre et Vanilla Sky.

Tous ces films avaient un rapport direct avec sa vie. Le récit

de ses années d’apprentissage à «Rolling Stone»

dans Presque célèbre en est sans doute l’exemple

le plus évident, qui devait lui rapporter l’Oscar du meilleur

scénario. Frances McDormand s’y distinguait, au sein d’une

brillante distribution, dans le rôle d’Alice, figure maternelle

hautement pittoresque à laquelle le film était dédié.

Quelques années plus tard, Cameron Crowe jugea qu’il était

temps d’honorer la mémoire de son père…

Cameron Crowe :

«Curieusement, j’ai d’abord résisté à

la tentation d’écrire des choses très personnelles

sur ma vie et ma famille. Même les livres que je lisais durant

ma jeunesse étaient rarement écrits à la première

personne. Et puis, à dix-huit ans, «Rolling Stone»

m’a commandé un article que je ne pouvais rédiger

autrement : «How I Learned About Sex». Ce fut un tournant

et une révélation. L’article rencontra un echo immédiat.

Des gens m’écrivirent, des amis et des rédacteurs

me dirent : «J’ai eu l’impression que tu racontais ma

vie». Et c’est ce qui continue de m’arriver périodiquement.

Plus l’histoire que je conte m’est personnelle, plus elle

semble intéresser les gens. Après Presque célèbre,

on m’a souvent interrogé sur mon père : «Quel

genre d’homme était-ce ? À quoi ressemblait-il ?»

Je lui avais consacré une nouvelle, intitulée «My

Father’s Highway», qui était l’une de mes favorites,

quoiqu’elle restât au fond d’un tiroir. Et puis, un

jour…» Cela se passait durant l’été 2002,

peu après la sortie de Vanilla Sky. Cameron Crowe accompagnait

sa femme, Nancy Wilson, en tournée avec le groupe Heart. Traversant

en bus le Kentucky, il fut frappé par l’extraordinaire beauté

de ces paysages et de «ces collines bleu acier» qu’il

n’avait pas revues depuis l’enterrement de son père

en 1989. Il n’en fallut pas plus pour déclencher son inspiration.

Cameron Crowe :

«J’ai lâché la tournée, j’ai loué

une voiture, je suis allé me perdre sur les routes du Kentucky

et j’ai écrit d’un jet Rencontres à Elizabethtown

(Elizabethtown) (2004) »

Ce fut un exercice chargé d’émotions intenses. Crowe

y trouva une occasion privilégiée d’évoquer

la résurrection de nos espoirs au-delà de l’échec

et du deuil et de faire défiler quantité de personnages

contrastés et hauts en couleur.

Cameron Crowe :

«J’écris fréquemment des histoires peuplées

de gens qu’on pourrait qualifier de «ratés»,

parce qu’ils sont à mes yeux d’authentiques héros.

Ils digèrent leurs échecs, les surmontent et continuent

à avancer. Ils croient en la vie, ils se veulent positifs. L’autre

option est, de toute manière, bien plus noire et beaucoup moins

plaisante.»

Dans Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) , Drew

vient d’être licencié pour le fiasco (annoncé)

d’un modèle de chaussures auquel il avait consacré

de longs mois de travail lorsqu’il apprend la mort soudaine de

son père, à l’autre bout des États-Unis. Sa

mère, bouleversée, incapable de faire face à la

situation, le charge de se rendre dans le Kentucky, d’y affronter

le reste de la famille, puis de ramener ses cendres à Portland

(Oregon). C’est durant la première phase de ce voyage mouvementé

que Drew fait connaissance avec celle que Crowe appelle «la messagère

d’amour» du film, l’hôtesse de l’air Claire

Colburn. La jeune femme s’est fixé une mission dans la vie

: apporter du bonheur aux gens, les aider à surmonter leurs problèmes.

Elle prend aussitôt en main le sort de Drew.

Cameron Crowe :

«Au début du film, Drew a essuyé un sérieux

revers professionnel, mais le drame commence vraiment avec l’annonce

de la mort de ce père qu’il a si mal connu. Comme lui, nous

espérons pouvoir un jour dialoguer avec nos parents d’égal

à égal, avoir des échanges adultes. Mais nous croyons

avoir tout le temps, et différons ou négligeons d’année

en année ces opportunités . Grâce à Claire

et sa «feuille de route» si élaborée, Drew

va enfin découvrir son père et se retrouver lui-même.

Il n’est jamais trop tard… « Rencontres à Elizabethtown

(Elizabethtown) (2004) reflète très exactement l’idée

que je m’en faisais à l’origine. Il s’ouvre par

une «fin» et se conclut sur une ouverture, et j’espère

qu’en sortant de la salle, vous vous direz : ces gens-là

vont me manquer…»

Orlando

Bloom :

«J’ai pensé dès le départ que ce serait

une histoire touchante et qu’une bonne partie du public s’y

reconnaîtrait. C’est très libérateur de voir

quelqu’un comme Drew se confronter à la vie, à la

mort, au succès et à l’échec. Cela vous montre

que nul n’échappe à ces expériences.»

Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) marque la deuxième

collaboration entre Cameron Crowe et Bloom… après un spot

de 30 secondes tourné pour GAP, avec le concours de l’actrice

Kate Beckinsale. Crowe avait été impressionné par

le comédien (qu’on ne connaissait encore que pour un petit

role dans La Chute du Faucon Noir et une participation modeste au Seigneur

des anneaux), et tous deux s’étaient promis de retravailler

ensemble. Sur les conseils du réalisateur, Bloom passa de nombreuses

heures à étudier des classiques comme Indiscrétions

de George Cukor, Les Plus belles années de notre vie de William

Wyler et, surtout, La Garçonnière de Billy Wilder, qu’il

visionna fréquemment, à l’instar de ses partenaires.

Orlando Bloom :

«Cameron me disait : «Observe bien Jack Lemmon dans ce film.

Drew a la même tendresse, et dans ses bons jours, il possède

l’élégance et la classe d’un jeune Cary Grant.»

Paula Wagner :

«Orlando est prodigieusement doué. Il investit dans le

personnage de Drew une énergie et une clairvoyance qui font du

film une expérience transcendante. Il confère une remarquable

subtilité à cet homme drôle et charmant dont l’univers

va s’ouvrir en l’espace de quelques jours, s’enrichir

à travers le souvenir de son père et sous l’influence

de Claire. Orlando a relevé avec aisance tous les défis

de cette quête intérieure pour aboutir à une magnifique

scène de catharsis qui touchera tous les spectateurs. C’est

une performance d’acteur rare, qui nous le révèle

sous un jour inédit.»

Cameron Crowe :

«Grâce à ces visions répétées

du chef-d’oeuvre de Wilder, Orlando est maintenant capable d’imiter

à la perfection Jack Lemmon! Mais son principal atout est de

posséder les qualities qui distinguent un grand acteur : une

âme, un coeur, de l’humour – et assez de sensibilité

pour nous les offrir à l’écran.»

En s’imprégnant de ces classiques, Orlando Bloom captait

du même coup l’esprit de Rencontres à Elizabethtown

(Elizabethtown) (2004) :

«Ces films ne contiennent ni effet visuel ni explosion. Ce sont

des histoires humaines qui parlent de la famille, de la vie, de la mort.

Et c’est bien dans cette veine que s’inscrit aujourd’hui

le cinéma de Cameron.» Pour le rôle de Claire Colburn,

Cameron Crowe souhaitait une présence radieuse, une femme qui

deviendrait «l’âme du film et ne serait rien d’autre

qu’un messager d’amour». Il découvrit dès

le début du tournage qu’il avait fait le bon choix avec

Kirsten Dunst :

«Elle était au diapason du rôle, extraordinairement

instinctive et juste. C’était un bonheur de travailler avec

elle.»

Kirsten Dunst :

«C’était vraiment facile d’entrer dans le rôle,

d’adopter son regard sur la vie, son altruisme, sa positivité.

Claire est un des plus beaux personages qu’on puisse proposer à

une fille de mon âge.»

Claire est une hôtesse de l’air qui prend son travail très

au sérieux :

«C’est le genre de fille qui cherche à se rendre utile

et à apporter du bonheur aux autres», poursuit Kirsten

Dunst. «Ma mère a exercé ce métier dans les

années soixante et soixante-dix. Je pense que je l’ai dans

le sang! Quant à Orlando, c’est quelqu’un de très

doué, de très sensible. Il n’est absolument pas blasé,

et nos rapports furent d’autant plus faciles que c’est un

pitre, comme moi. Nous n’avons jamais essayé de nous la

jouer cool, tout s’est passé de la manière la plus

simple. Je n’avais encore jamais travaillé avec un réalisateur

qui s’implique à ce point dans mon travail d’actrice.

Cameron crée sur le plateau une ambiance détendue qui

vous met en sécurité.

Je me suis sentie soutenue par lui aussi bien que par l’ensemble

de l’équipe.»

Paula Wagner :

«Kirsten livre une interprétation sans faille, profondément

honnête, de Claire. Elle n’est pas seulement une professionnelle

accomplie mais une actrice naturellement douée qui s’attache

à mettre à nu la vérité intime de ses rôles.

Elle crée ici un personnage totalement original, que vous avez

l’étrange impression de connaître depuis toujours.

Ou, pour paraphraser Claire :

«une fille impossible à oublier, mais dont on a du mal

à se souvenir».

Cameron Crowe confia à Susan Sarandon le rôle d’Hollie,

la mère récemment divorcée de Drew :

«Hollie Baylor est une femme de chair et de sang en même

temps qu’une cérébrale lancée dans une quête

incessante de savoir et de vérité.

Susan Sarandon est une icône. Elle éveille chez le spectateur

des émotions fortes, elle tisse avec lui des liens si profonds

que ses personnages en deviennent inoubliables.»

Hollie réagit en deux temps à la mort de son mari, Mitch.

Elle commence par s’effondrer, obligeant Drew à régler

toutes les démarches à sa place. Puis, elle resurgit,

contre toute attente, dans la dernière partie du film pour affirmer

avec un humour robuste sa détermination à ne pas se laisser

abattre.

Susan Sarandon :

«C’est une femme solide. On sent qu’elle arrivera à

surmonter l’épreuve. J’adore son punch. Cameron a écrit

un beau rôle et ce fut un bonheur de travailler avec lui sur ce

film où il s’était passionnément investi.

Je lui suis reconnaissante de m’avoir fait participer à

ce voyage… et de m’avoir permis de dévoiler mes fabuleux

talents de danseuse de claquettes!»

Les rôles «secondaires», richement étoffés,

sont tenus par des acteurs de premiers plans – vétérans

consacrés et nouveaux venus aux talents prometteurs.

Alec Baldwin interprète Phil, le patron pseudo-zen et faussement

paternel de Drew, qui le saque sans état d’âme pour

le fiasco annoncé de sa firme.

Jessica Biel incarne Ellen, la petite amie de Drew, qui le plaque froidement

à quelques jours de ce désastre financier.

L’acteur de composition Bruce McGill joue Bill Banyon, un ancien

ami de Mitch, qu’Hollie déteste cordialement et soupçonne

d’escroquerie.

Judy Greer interprète Heather, la soeur hyper-stressée

de Drew, qui subit de plein fouet l’accès dépressif

de leur mère. Fan de l’actrice, Crowe ne put que se réjouir

de la qualité de ses scènes avec Susan Sarandon :

«Elles forment un merveilleux tandem, drôle et authentique

à la fois.»

Après avoir vu All the Real Girls, Crowe choisit Paul Schneider

pour interpréter Jessie Baylor, le cousin de Drew qui sert à

ce dernier de guide dans le maquis familial. Père célibataire,

aux prises avec un incorrigible gamin de cinq ans, Jessie est habité

par un rêve : relancer le groupe rock de ses années de

lycée, Ruckus. Pour initier Schneider à la scène

musicale du Kentucky, Cameron Crowe lui demanda de participer à

une tournée du groupe local My Morning Jacket.

Crowe et sa fidèle directrice de casting Gail Levin sélectionnèrent

pour les petits rôles un échantillon pittoresque, comprenant

des personnalités aussi diverses que Paula Deen, présentatrice

de l’émission «Paula’s Home Cooking» sur

Food Network, dans le rôle de Tante Dora ; l’auteurcompositeur-

interprète Loudon Wainwright, dans le rôle d’Oncle

Dale ; la propre mère du cinéaste, Alice Marie Crowe,

dans celui de Tante Lena ; sans oublier des musiciens comme Patty Griffin

(Sharon), Charlie Crowe (cousin de Cameron) et les membres de My Morning

Jacket, qui incarnent le groupe fictif Ruckus.

La musique

joue, comme dans tous les films de Cameron Crowe, un rôle vital

dans Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004)

Cameron Crowe :

«J’écris très souvent en musique et effectue

très tôt la présélection des airs qui figureront

dans la BO. Je dresse de longues listes dans un classeur qui finit par

avoir l’épaisseur d’un script, et il m’arrive

d’avoir cinquante idées de chansons pour une seule et même

scène. Mais le moment le plus jouissif est celui où je

découvre, au montage, que mon choix était le bon.»

Paula Wagner :

«Cameron a une connaissance encyclopédique de la musique

de notre temps et le don de la marier de façon inoubliable à

ses images.

Ses musiques reflètent à la perfection l’essence

de la scène, qu’il y soit question d’amour, de douleur,

de deuil ou de rédemption.»

La musique est également très présente sur le plateau,

car, avant une prise, Crowe fait presque toujours jouer la chanson qui,

selon lui, traduit le mieux l’émotion du moment et peut

aider le comédien à capter l’essence de la scène

ou du personnage.

Le réalisateur découvrit avec plaisir que ses deux vedettes

avaient adopté la meme démarche : «Kirsten et Orlando

sont fans de musique et s’en remplissent les oreilles pendant des

heures. Ils avaient téléchargé quantité

de titres géniaux qu’ils se faisaient découvrir réciproquement

– d’où leurs fréquents retards aux répétitions!»

«Cameron fait souvent jouer de la musique sur le plateau»,

ajoute Orlando Bloom, «ce qui est tout à fait normal, puisqu’il

écrit en musique et a constamment une musique, un rythme en tête.»

Dès le casting, Cameron Crowe fit ainsi jouer un air de Tom Petty

: «It’ All Work Out», qu’il se passait déjà

en travaillant au personnage de Claire.

Cameron Crowe :

«Nous l’avons joué lors de notre première rencontre

avec Kirsten et cela collait si bien à son personnage que nous

en avons fait le theme de Claire.»

«My Father’s Gun» d’Elton John est un autre morceau-clé

de Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) Il accompagne

la scène où Drew se recueille pour la première

fois devant la dépouille de Mitch, et est repris durant son voyage

final.

Cameron Crowe :

«L’album «Tumbleweed Connection» dont est extrait

cet air est l’un des plus appréciés d’Elton

John, et cette composition en est un titre phare. Elton nous donne ici

sa vision de l’Amérique, de la famille, de ses origines.

C’est son Elizabethtown, et je lui suis profondément reconnaissant

de m’avoir autorisé à utiliser «My Father’s

Gun». C’est une de mes chansons favorites, qui commence sur

une discrète note de mélancolie et se mue en une célébration

de la vie – tout comme le personnage de Claire.»

La dernière portion du film est aussi la plus riche en musiques.

Durant cette longue séquence, Drew écoute en continu la

compilation que Claire lui a préparée pour accompagner

son voyage et favoriser son dialogue post-mortem avec Mitch. La scène

contient des airs de styles très contrastés, qui en sous-tendent

l’émotion et illustrent l’éclectisme et la culture

musicale encyclopédique de Cameron Crowe.

Épouse et collaboratrice régulière de Crowe, la

co-fondatrice du groupe Heart Nancy Wilson a écrit la partition

de Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) et signé

plusieurs des chansons originales de la BO. Depuis 1989, elle a participé

en tant qu’auteur, compositrice et/ou interprète à

tous les films du réalisateur.

Cameron

Crowe :

«À l’époque, déjà lointaine,

où je travaillais à «Rolling Stone», je rencontrais

souvent en tournée des fans de l’Arkansas, du Texas ou de

l’Oklahoma, qui me demandaient «Mais pourquoi ton magazine

ne parle-t-il jamais de nous ni de notre région ?» En écrivant

Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) j’avais

aussi le désir d’évoquer des gens qui ne sont ni

de New York, ni de Los Angeles, ni d’aucune de ces métropoles

connues de tous. Et je me suis dit : «Parlons un peu d’Elizabethtown.»

Cameron Crowe tenait tout particulièrement à filmer au

Kentucky durant les mois d’été pour capter la chaleur

écrasante et l’humidité qui règnent en cette

saison et qui imprègnent l’histoire. La quasi-totalité

des interprètes principaux découvraient cette région

pour la première fois et furent très vite sensibles à

son ambiance si particulière.

Elizabethtown se situe à une soixantaine de kilomètres

de Louisville. La ville, semblable à tant d’autres, n’a

aucune incidence sur l’intrigue, mais son nom plaisait au réalisateur

: «Cela sonnait bien à mon oreille. En outre, elle se situe

à mi-chemin de Louisville et Nashville (Tennessee), ce qui favorisait

le deuxième rendez- vous de Drew et Claire, ce double voyage

qu’ils accomplissent l’un vers l’autre.»

L’équipe passa six semaines dans le Kentucky. Basée

à Louisville, elle filma certaines des scènes les plus

importantes dans les environs de cette ville, ainsi qu’à

Lexington.

Crowe, qui s’était fait d’emblée une idée

précise du look de Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown)

(2004) et son chef décorateur, Clay Griffith, cherchèrent

fréquemment leur inspiration dans l’oeuvre de Norman Rockwell

et les photos de Robert Frank, Elliott Erwitt et Gary Winogrand, qui

ont si brillamment capté l’âme de l’Amérique

profonde et son histoire, des années cinquante aux années

soixante-dix.

Le directeur photo John Toll, qui avait déjà tourné

Simpatico dans le Kentucky, fut ravi d’y retourner : « Rencontres

à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) est ma troisième

collaboration avec Cameron. Je sens que c’est celle pour laquelle

nous étions idéalement faits l’un et l’autre.»

Pour le grand voyage final de Drew, l’équipe fut «réduite»

à une centaine de techniciens et sillonna en six jours quatre

états : le Tennessee (avec arrêts à l’Arcade

Restaurant, niciens et sillonna en six jours quatre états : le

Tennessee (avec arrêts à l’Arcade Restaurant, à

l’Earnestine and Hazel’s Blues Bar et au National Civil Rights

Museum), l’Arkansas (pour une visite au gigantesque Dinosaur World

d’Eureka Springs et une traversée du fameux Beaver Bridge),

l’Oklakoma (pour une visite au National Memorial, érigé

en hommage aux victimes de l’attentat du 19 avril 1995 contre l’Alfred

P. Murrah Federal Building) et le Nevada.