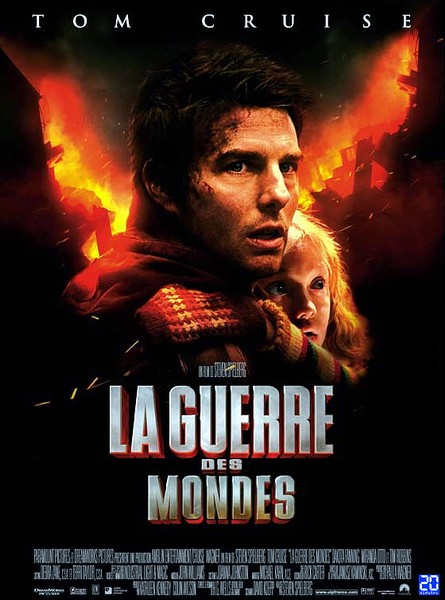

Genre : Fantastique, Drame

Date : 06 Juillet 2005

Durée : 1 h 56

Origine : Américain

Distribution :

Titre original : War of the Worlds

D'après le roman de : H.G. Wells

Résumé | Note production | Acteurs | Scénario | Producteur | Site Officiel | Récompenses | Lieux | Budget

Tom Cruise : Ray Ferrier

Dakota Fanning : Rachel

Justin Chatwin : Robbie

Tim Robbins : Harlan Ogilvy

Miranda Otto : Mary Ann

Yul Vazquez : Julio

Lenny Venito : Manny le mécano

Lisa Ann Walter : un barman

Gene Barry : Grand-père

David Alan Basche : Tim

Rick Gonzalez : Vincent

Michael Brownlee : un reporter TV à Osaka

Camillia Sanes : le producteur du journal télévisé

Marlon Young : le caméraman des infos

John Eddins : le conducteur du van TV

Peter Gerety : le patron de Hatch

David Harbour : un docker

Miguel Antonio Ferrer : le voisin brésilien

January LaVoy : la femme du voisin brésilien

Stephen Gevedon : le voisin avec la tondeuse

Julie White : une femme

Rafael Sardina : l'assistant du mécanicien

Amy Ryan : un voisin

Ed Vassallo : les gars de l'intersection

Michael Arthur : les gars de l'intersection

Danny Hoch : le flic de l'intersection

Sharrieff Pugh : l'homme qui étudie la rue

Erika LaVonn : un photographe

Christopher Evan Welch : un photographe

John Michael Bolger : un homme qui emmène une femme

Omar Jermaine : un homme qui emmène une femme

Robert Cicchini : un gars en costume

Jim Hanna : un chauffeur de bus

Tracy Howe : un passant dans la foule

Adam Lazarre-White : un passant dans la foule

Vito D'Ambrosio : un passant dans la foule

Laura Zoe Quist : un passant dans la foule

Ana Maria Quintana : un passant dans la foule

Lorelei Llee : un passant dans la foule

Mark Manley : un ouvrier du ferry

John Scurti : le capitaine du ferry

Becky Ann Baker : une volontaire

Mariann Mayberry : une mère

Ty Keegan Simpkins : un petit garçon de 3 ans

Jerry Walsh : le gars malin

Tommy Guiffre : la Garde Nationale

Daniel Franzese : la Garde Nationale

Ed Schiff : le vieil homme

Amy Hohn : une femme lors de la panique

Dan Ziskie : un gars qui informe

David Conley : le gars informé de la maladie

Daniel Eric Gold : le gars de la conspiration

Maggie Lacey : la mère énervée

Eric Zuckerman : le gars de Doomsday

Daniel A. Jacobs : un jeune homme

Joaquin Perez-Campbell : le jeune soldat du tank

Dendrie Taylor : la mère bien pensant

James DuMont : le père bien pensant

Travis Aaron : les soldats de la guerre des mondes

Benny Ciaramello : les soldats de la guerre des mondes

Ricky Luna : les soldats de la guerre des mondes

Columbus Short : les soldats de la guerre des mondes

Kent Faulcon : les soldats de la guerre des mondes

Kevin Collins : les Majors de la Marine

Jorge Pallo : un soldat

Suanne Spoke : une femme d'affaires

Kirsten Nelson : une femme d'affaires

Melody Garrett : une femme âgée

Lauri Johnson : une femme âgée

Takayo Fischer : une femme âgée

Shanna Collins : les jeunes

Elizabeth Jayne Hong : les jeunes

Art Chudabala : un gars en basket

Jeffrey Hutchinson : un gars en basket

Dempsey Pappion : un gars en basket

Chris Todd : un gars en basket

Johnny Kastl : les soldats à Boston

Juan Carlos Hernandez : les soldats à Boston

John N. Morales : les soldats à Boston

Morgan Freeman : le narrateur

(voix)

Roz Abrams : elle-même

Ellen Barry : la femme d'en haut

Clay Bringhurst : un pilote de l'Airforce

Kevin Collins : les Majors de la Marine

Bruce W. Derdoski Jr:. les soldats à Boston

Asha R. Nanavati : une femme dans la foule

Ann Robinson : Grand-mère

Terry Thomas : les Majors de la Marine

Directeur

Photo : Januz Kaminski

Musique : John Williams

Décors : Anne Kuljian

Chef décoration : Rick Carter

Costumes : Joanna Johnston

Montage : Michael Kahn

Effets Spéciaux :

David Blitstein : superviseur

Robert L. Anderson : chef d'équipe

Damacio Cortez Jr:. fabriquant des moulages

Todd Jensen : chef d'équipe

Sara R. Morris : acheteur

Andrew Mortelliti : équipe de New York

Robert L. Olmstead : chef d'équipe

Charli Palazzo : peintre

William A. Pancake Jr:. technicien

Gintar Repecka : chef d'équipe

Neil Saiger : chef d'équipe

Daniel Sudick : coordinateur

Chris Wolters : maquillage

Leonel Zapien : services manuel

Dennis Muren : superviseur senior

Stan Winston

Effets visuels :

Pablo Helman : superviseur (ILM)

Randy Dutra : superviseur animation (ILM)

Daniel Sudick : coordinateur

Dennis Muren : supervieur senior

Casting :

Terri Taylor

Debra Zane

Direction artistique :

Andrew Menzies

Tom Warren

Tony Fanning

Edward Pisoni

Maquillage :

Lois Burwell : chef département maquillage

Rob Hinderstein : effets spéciaux maquillage (Harlow FX)

Kenny Myers : artiste maquillage

Karen Asano-Myers : superviseur coiffures foule (Los Angeles)

Marc Boyle : styliste coiffure

Leo Corey Castellano : artiste maquillage

Linda Grimes : chef département maquillage (New York)

Joel Harlow : artiste maquillage effets spéciaux (Harlow FX)

Tina Harrelson : artiste maquillage

David Larson : styliste coiffure (Los Angeles)

Joe Rossi : artiste maquillage

Rick Stratton : artiste maquillage

Jennifer Webb : coordinateur maquillage et coiffure

Angie Wells : artiste maquillage

Hiroshi Yada : département modélisme (Stan Winston Studios)

Son :

Michael Babcock : créateur sons

Anna Behlmer : mixeur post-synchro

James Bolt : co-mixeur post-synchro

Michael J. Broomberg : bruiteur

Derek Casari : ingénieur

Bryan Clements : équipe département musical

Rob Cunningham : technicien nouvelles prises

Colette Dahanne : mixeur versions étrangères

Mark Eshelman : équipe département musical

John P. Fasal : enregistreur effets sonores

Will Files : assistant designer

Christopher Flick : superviseur montage bruitage

Laura Graham : monteur synchro

Craig Heath : enregistrement

Ron Judkins : mixeur

Richard King : créateur sons

R.J. Kizer : monteur superviseur adr

Greg Loskorn : technicien musique

David Lucarelli : ingénieur adr

Michael Magill : monteur dialogues

Stuart McCowan : dialogues étranger (italiens)

Adam Michalak : enregistrement musical

Michael W. Mitchell : montage effets sonores

Piero Mura : montage effets sonores

Shawn Murphy : mixeur musique

Peter Myles : monteur musique

Andy Nelson : mixeur post-synchro

Eric Potter : enregistreur effets sonores

Charleen Richards : mixeur

Aaron Rihel : sons quotidiens

Monique Salvato : assistant adr

Hamilton Sterling : créateur sons

Scott Stolz : mixeur

Randy Thom : créateur sons

Hugo Weng : monteur dialogues

Robert Wolff : équipe département musical

Josh Friedman

Producteur

:

Colin Wilson

Kathleen Kennedy

Production :

C/W Productions

DreamWorks Pictures

Paramount Pictures

Amblin Entertainment

Producteur executif : Paula Wagner

Assistant réalisation :

James Kerwin : réalisateur seconde équipe

Adam Somner : premier assistant

Ian Stone : second assistant

Velvet Andrews : assistant réalisateur

Vic Armstrong : réalisateur seconde équipe

Craig Miller : second assistant seconde équipe

Darin Rivetti : premier assistant seconde équipe

Jennifer Truelove : second assistant (New York)

![]() Site

officiel : France

: http://www.uipfrance.com/sites/guerredesmondes/

Site

officiel : France

: http://www.uipfrance.com/sites/guerredesmondes/

Oscar 2006

Nomination Meilleur son : Andy Nelson , Anna Behlmer , Ron Judkins

Nomination Meilleur montage sonore : Richard King

Nomination Meilleurs effets visuels : Pablo Helman , Randy Dutra , Daniel

Sudick , Dennis Muren

| Note production | Acteurs

| Scénario | Producteur

| Site Officiel | Récompenses

| Lieux | Budget

Adapté du fameux roman de H.G. Wells, le dernier Spielberg est bien plus qu'un feu d'artifice de pixels éclatants et crépusculaires. S'attachant à la figure d'un père, Tom Cruise, Spielberg le ramène à la condition d'un enfant ignorant et impuissant devant les événements à venir. Le père, le fils, l'acteur, le spectateur, fusionnent dans une conscience commune un peu totalitaire, mais qui a le grand mérite de faire émerger un "nous".

Dans La Guerre des mondes, Tom Cruise protège et sauve Dakota Fanning (sa fille) d'une invasion extra terrestre. L'histoire est connue, c'est celle de H.G Wells, à quelques détails près. Justement, les détails, c'est ce qui fait toujours la différence. Pour Steven Spielberg (et pour Wells aussi), La Guerre des mondes est une fable. Une fable sur la grandeur et la petitesse de l'humain, son intelligence et sa capacité d'adaptation à un monde maîtrisé, la nature (pour les grandes lignes, mettons l'ouverture et la conclusion de l'œuvre). Seulement il y a un autre sujet dans cette version pixelisée de La Guerre des mondes.Ce sujet, pas très original, surtout chez Spielberg, c'est la responsabilité du père. Tom Cruise est divorcé, immature, irresponsable, et ses enfants (Dakota Fanning et Justin Chatwin) sont presque sérieusement plus adultes que lui. La Guerre des mondes sera donc une conquête du rôle du père grâce aux évènements, ou comment assumer ses responsabilités et accepter un devenir adulte au regard de ses enfants. Presque un film sur le choix, une parabole de ce qui fait l'une des spécificités de l'humain. Caricature d'une mythologie américaine propre à la cellule familiale comme fondement social de l'être ? Pas tant que ça. La force de Spielberg, c'est qu'en choisissant de faire de La Guerre des mondes un film intimiste à la première personne, le cinéaste organise l'évolution du récit en fonction d'une découverte progressive et individuelle des évènements. Cette découverte, associée au point de vue de Tom Cruise, permet de créer un personnage de père qui n'en sait pas plus que les autres, se retrouvant dans l'incapacité de fournir toute explication, alors que nous, spectateurs, savons déjà. Le père est donc ce même enfant désarmé que les siens, un être démuni mais qui par son seul savoir (à peine plus que son fils) peut faire la différence en organisant une fuite.

Ce jeu propre aux informations données dévoile une conscience naïve du héros qui, justement parce qu'il nous place du point de vue de celui qui subit et observe l'inédit, trouve une certaine foi dans un récit auquel Spielberg demande de croire avec le regard de l'enfant. Cette mise en récit qui défait et tente d'organiser aussi la question de l'héroïsme (avec ses références rares mais explicites à l'actualité), Spielberg la filme comme une version longue et recontextualisée de son débarquement en Normandie dans Il faut sauver le Soldat Ryan. En ce sens, La Guerre des mondes est un film presque fullerien. Ce qui compte ici c'est survivre, sauver sa peau, Tom Cruise n'ayant comme seule gloire que d'avoir sauvé sa fille et non l'humanité (ce qui est déjà beaucoup). Un film individualiste, donc ? Par moment, une scène comme l'attaque de la voiture assaillie par une centaine d'individus désespérés (rappelant presque le remake de Zombie) aurait tendance à le suggérer. Mais Spielberg ne se défait jamais d'une conscience collective. Si La Guerre des mondes joue d'une mise en scène très « actualité » (encore un trait façon Fuller), en suivant au plus près l'affolement de son héros (psychologiquement, physiquement), c'est pour faire de ce « je » (Tom Cruise) une page vierge.

Le « je » Tom Cruise n'est donc que le miroir d'une stratégie classique propre à l'éveil d'une pensée de masse. Ce « je », individu, Monsieur Tout-le-monde, acteur et observateur de l'apocalypse, traversant un enfer peuplé de visions numériques époustouflantes, Spielberg le veut comme un « nous ». « Spielberg (…) veut convaincre avant de discuter. Il y a là quelque chose de très totalitaire », a dit un jour Godard. Avec La Guerre des mondes, Spielberg ne discute toujours pas, il détruit d'abord. Inventant mille manières sidérantes pour placer l'humain dans des décors hostiles, il cherche la panique, l'étouffement, l'excitation de la perte (père-enfants). Traquant implacablement la peur au bord d'un raccord ou au détour d'un plan, sa stratégie est celle d'un totalitarisme de l'œil. Ainsi la salle, ce « nous » pensant-sentant Tom Cruise, prise dans un déluge poétique de pixels à la beauté crépusculaire, se trouve à position égale de l'acteur pris dans le filet implacable de Spielberg. On tente de se rassurer, on ne parle pas ou à peine, on reste fasciné, fatigué ; le spectacle est total, massif, et Tom Cruise reflète un spectateur ramené à lui-même face à une machine plus forte que lui. Le cinéma, « contrôle de l'univers » disait Godard, voudrait inviter ici à une conscience de soi par les sens, l'émotion. Il demande à croire en nous, seuls acteurs d'un monde existant d'abord par le souci de l'autre dont il faut simplement assurer la survie. L'épitaphe s'écrit enfin au nom de Dieu et à la gloire de la nature, mais devant la désolation des paysages anéantis, l'homme n'a que lui-même, il est seul.La Guerre des Mondes de H. G. Wells n'est pas seulement un classique

de la littérature, mais LE modèle de référence

de toutes les histoires d'envahisseurs extraterrestres. La perspective

de voir notre planète tomber aux mains d'une superpuissance

qui réduirait à néant nos capacités de

défense, a de quoi terrifier. Le récit de Wells, dont la

première édition date de 1898, a gardé toute sa force,

au point que Spielberg le juge encore plus pertinent aujourd'hui

Steven Spielberg : «J'ai pensé que c'était le moment

de donner un grand coup d'avertisseur avec ce film». Le réalisateur,

qui s'était plu jadis à dépeindre des extra-terrestres

câlins et hospitaliers, était désireux de revisiter

le genre... au prix d'un virage à 180°. Inutile donc de chercher

ici les aliens aux longs doigts effilés et aux yeux rêveurs

d'E. T. ou RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE...

Tom Cruise : «Imaginez une version radicalement noire d'E. T. Personne

n'aurait envie de croiser de tels extra-terrestres»

Cruise interprète Ray Ferrier, un homme ordinaire, faillible et

imparfait, contraint d'assumer pour la première fois son rôle

de père face à la plus terrifiante des invasions.

Tom Cruise : «La question est simple : sa famille et lui vont-ils

s'en tirer? Survivront-ils? Ou encore jusqu'où êtes-vous

prêt à aller pour protéger

vos enfants?»

LA GUERRE DES MONDES est la deuxième collaboration de Spielberg

et Cruise après MINORITY REPORT.

Steven Spielberg : «Nous nous connaissions déjà depuis

de longues années, mais cela a créé entre nous une

nouvelle relation. Tom est un associé créatif, d'une rare

intelligence, qui vous apporte des idées formidables. Le courant

passe admirablement entre nous. J'adore travailler avec lui»

Collaboratrice de longue date de Spielberg, la productrice Kathleen

Kennedy note que LA GUERRE DES MONDES donne à celui-ci l'occasion

d'explorer l'autre face d'E. T. et RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE.

Kathleen Kennedy : «Lorsque nous avons commencé à

développer E. T., l'histoire était beaucoup plus dramatique,

beaucoup plus sombre. Je pense qu'il en resta des traces en Steven, et

aujourd'hui, c'est CETTE histoire qu'il a voulu raconter.»

Rick Carter (chef décorateur) : «Il y a vingt ans, ces extra-terrestres

étaient des créatures bénignes. Nos peurs à

leur égard se révélaient infondées. L'enfant

qui est en nous le comprenait intuitivement. Aujourd'hui, pour l'homme

qu'est Steven, et à l'époque qui est la nôtre, ces

créatures ne pouvaient que prendre une autre forme»

Steven Spielberg : «J'ai pensé que ce serait amusant de vous

faire trembler avec des extra-terrestres réellement terrifiants.

LA GUERRE DES MONDES est une histoire de survie qui se déroule

dans notre monde, bien loin du Pentagone et du Bureau Ovale, l'aventure

toute simple d'un père qui lutte pour la sauvegarde de ses enfants.

Une dimension ordinaire et basique de la nature humaine trouve ainsi à

s'exprimer dans un contexte extraordinaire et exceptionnel»

Cruise observe que Spielberg lui a décrit, dès le départ,

le film en termes subjectifs.

Tom Cruise : «On comprend que le monde entier est assailli, mais

tout est ramené au point de vue de Ferrier. Steven est un grand

observateur du comportement humain, dont les films fourmillent de

détails uniques et révélateurs. On retrouve une fois

encore cette qualité, cette capacité à mettre le

spectateur dans la peau des personnages, à les entraîner

au cceur de leur histoire et de leurs émotions.»

Steven Spielberg : «J'ai voulu que Ray soit cet homme ordinaire

capable d'incarner chacun de nous. Sa famille et lui représentent

nos propres craintes, notre propre capacité de survie et nos propres

ressources.»

A l'instar de H. G. Wells, Spielberg tenait à inscrire cette histoire

dans notre monde et notre présent.

Kathleen Kennedy : «Même si l'intrigue relève de la

pure fiction, son traitement est on ne peut plus réaliste. Steven

y explore, une fois encore, l'extraordinaire à partir d'un arrière-fond

ordinaire.»

Une approche typiquement Wellsienne, que le coscénariste David

Koepp et Josh Friedman furent chargés de mettre en oeuvre en racontant

cette aventure épique à l'échelle d'une famille.

Kathleen Kennedy : «Le scénario adhère brillamment

à la notion de «point de vue personnel» qu'exploitait

déjà Wells. Ray et les siens sont affectés dans leur

chair par cet événement d'ampleur planétaire.»

Koepp, qui aida Spielberg à faire entrer les dinosaures du jurassique

dans notre imaginaire contemporain, ne voyait pas d'autre option que de

préserver la simplicité foncière de cette histoire.

David Koepp : «L'invasion de notre Terre serait un sujet tellement

immense que nous ne pourrions même pas envisager de le traiter»

Cette réflexion amena les scénaristes à se concentrer

sur une seule famille : «Plus vous vous focalisez sur ces trois

personnages et leur dilemme - leur isolement, l'absence d'informations

-, plus cela devient dramatique et personnel.»

Tom Cruise : «Steven et moi voyons en LA GUERRE DES MONDES «le

plus grand de nos petits films»! Certes, c'est une épopée

- la plus vaste à laquelle j'aie jamais participé -, mais

c'est aussi l'histoire intimiste d'une famille. Steven, David et moi avons

souhaité la dédier à nos enfants et y exprimer tout

l'amour que nous leur portons. Je pense que ce film illustre ce que des

parents sont prêts à faire pour leurs enfants.»

Le roman de Wells a eu un impact si durable sur notre culture qu'on peine

à mesurer la radicale nouveauté de ses thèmes.

La Guerre des Mondes a, en effet, posé les fondations d'un genre

qui a fleuri à travers une multitude de moyens d'expression

littérature, radio, cinéma, télévision...

«Ce livre est périodiquement réédité,

chaque fois que renaît la peur d'une invasion», observe le

Dr. Martin Wells, zoologue, auteur et petit-fils du romancier. «Les

Anglais avaient une peur bleue du Kaiser à l'époque de sa

parution, et il y a toujours eu une correspondance entre l'état

du monde et les diverses périodes où ce livre revient sur

le devant de la scène.»

Tom Cruise : «Lorsque j'ai lu le roman, j'ai été frappé

par la puissance d'imagination qu'il a fallu à Wells pour élaborer

un scénario crédible et nous le donner à vivre comme

une aventureréelle et actuelle.»

Spielberg souhaitait préserver cette qualité intrinsèque

du texte original, tout en évitant certains des clichés

que le livre a engendrés.

David Koepp : «Nous avons dressé la liste des choses dont

nous ne voulions à aucun prix : des destructions de monuments

historiques, des scènes dans Manhattan ravagé, des

brochettes de généraux et d'amiraux dissertant autour d'une

grande carte, des équipes de télé filmant la catastrophe..»

Steven Spielberg : «Et surtout PAS DE MARTIENS! Nous sommes allés

sur Mars, et nous savons qu'il n'y a personne là-bas.»

David Koepp : «Oue reste-t-il? Tout simplement, le cceur du livre

: le récit à la première personne d'une attaque d'extra-terrestres.»

Après le succès de leur collaboration sur MINORITY REPORT,

Spielberg et Tom Cruise s'étaient tout de suite entendus pour

renouveler l'expérience.

Tom Cruise : «C'est un rêve pour moi que d'être en mesure

de travailler avec Steven Spielberg. Ses films ont accompagné ma

jeunesse, ils ont été pour moi un sujet d'étude,

et je taquine volontiers Steven en lui disant que je les connais mieux

que lui. Ils sont une vraie leçon de cinéma - on y découvre

du nouveau à chaque vision.»

L'occasion surgit lors d'une visite de Cruise sur le plateau d'ARRÊTE-MOI

SI TU PEUX.

Tom Cruise : «Steven mentionna trois titres, dont le dernier était

LA GUERRE DES MONDES. Nous nous sommes regardé un bref instant,

et ce fut comme une révélation. LA GUERRE DES MONDES? Bien

sûr! Tout était dit»

Superstar internationale, Tom Cruise confère au personnage de Ray

Ferrier la vitalité et la complexité qui sont la marque

de son talent.

Steven Spielberg : «Il dynamise chaque scène par sa prodigieuse

énergie et sa présence, et donne au personnage un fabuleux

élan.»

L'enthousiasme et l'énergie de Cruise se communiquèrent

à l'ensemble du plateau, comme en témoigne son partenaire

Tim Robbins.

Tim Robbins : «On ne s'est jamais relâchés. Tom est

un pro, un acteur d'une immense générosité. Même

lorsqu'il vous donne la réplique horschamp, il reste complètement

dans la peau du personnage et s'y investit à 100%.»

Ray Ferrier se démarque à la fois des personnages nobles

et des anti-héros du DERNIER SAMOURAÏ et COLLATÉRAL.

Steven Spielberg : «Sitôt que nous avons commencé à

travailler sur le projet, j'ai expliqué à Tom «J'ai

envie que Ray soit tout le contraire d'un héros. C'est quelqu'un

qui fuit et auquel se pose soudain le problème de défendre

sa famille, d'assurer la sécurité de ses enfants. Tom était

partant. Il trouvait très excitant que sa seule guerre dans ce

film soit une guerre privée»

David Koepp : «Au début du film, Ray est un père désarmé.

Ce rôle ne l'intéresse pas, il ne le «sent» pas.

À juste titre : il y est nul. Ses enfants ne le lui cachent pas,

ils n'ont guère d'affection pour lui et rechignent à l'idée

de lui rendre une simple visite.»

Tom Cruise : «Il ne comprend pas ses enfants, il se comprend

à peine lui-même. Lorsque les choses vont mal, il se tourne

vers eux pour trouver la solution. Il est bien plus infantile qu'eux»

Kathleen Kennedy : «Ray n'a jamais assumé sa paternité,

il s'est refusé à grandir. Et c'est ce voyage qu'il s'apprête

à accomplir: il doit réaliser que la chose la plus importante

qu'il ait à faire est de s'impliquer dans la vie de ces deux enfants.»

Le parcours émotionnel de Ray avec ses enfants constitue le pivot

de cette histoire aux marges de laquelle se joue la destruction de

notre planète.

Kathleen Kennedy : «C'est en quoi LA GUERRE DES MONDES diffère

de tant de films de genre. Il repose avant tout sur des rapports humains,

il traite spécifiquement de la dynamique d'une famille et de sa

survie»

Avant même le début du film, un gouffre s'est creusé entre ce «père inepte» et ses enfants, la petite Rachel (Dakota Fanning) et l'adolescent Robbie (Justin Chatwin), venus sans enthousiasme lui une courte (et rare) visite. Mais c'est un défi bien plus important qui attend Ray. À peine son ex-femme et le nouveau mari de celle-ci repartis, le voici confronté à l'épreuve majeure qui, selon Spielberg, définit un bon père : «protéger à tout prix les êtres qui vous sont chers».

La seule mesure qui s'impose lorsque se déclenche l'attaque des

Tripodes est de tenter de rester en vie.

Dennis Muren (superviseur senior des effets visuels) : «Toutes nos

belles théories, tout notre arsenal sont impuissants face à

cet ennemi. Rien n'arrêtera l'invasion. Votre pire cauchemar

est en train de se réaliser - à l'échelle de tout

un pays»

Le monde s'effondre littéralement autour de Ray, Rachel et Robbie.

Les tensions familiales redoublent, et en l'espace de quelques minutes,

un homme va devoir devenir le père qu'il n'a jamais su être

- ou mourir avec ses enfants.

Rachel est interprétée par la jeune prodige Dakota

Fanning, 11 ans, vedette de la mini-série DISPARITION, «présentée

par Steven Spielberg» et de la comédie DreamWorks LE

CHAT CHAPEAUTÉ.

Steven Spielberg : «J'ai pensé à elle dès la

première minute. Je ne connais aucune enfant de cet âge qui

soit plus douée, plus lucide au sujet de la nature humaine. On

a l'impression qu'elle a déjà vécu cinq ou six vies.

Sa maturité l'a servie dans ce rôle où elle doit parfois

se montrer plus futée que son père.»

Tim Robbins : «Dès notre première scène, je

me suis dit "Cette fille a 35 ans!", tant elle était

concentrée et émotionnellement impliquée. On

est stupéfait de découvrir une telle maturité chez

une enfant.»

Travailler avec Spielberg et Cruise fut un vrai rêve pour la jeune

comédienne qui a déjà fait la preuve de ses dons

face à des monstres sacrés comme Sean Penn, Robert De Niro

et Denzel Washington.

Dakota Fanning : «Je suis tellement heureuse d'avoir pu travailler

avec Steven et avec Tom, qui par leur gentillesse vous rend tout agréable

et amusant. J'ai tant appris avec eux! »

Après avoir longtemps cherché un garçon qui

pourrait incarner le fils de Tom Spielberg choisit un nouveau venu : Justin

Chatwin.

Kathleen Kennedy : «Justin avait fait des débuts phénoménaux

dans CHUMSCRUBBER, et il est ici hautement convaincant dans le rôle

de cet ado de dix-sept ans en conflit avec son père.»

Robbie est à cet âge «difficile» où les

jeunes aspirent contradictoirement à être reconnus et indépendants

- un facteur qui complique encore sa relation avec Ray.

Steven Spielberg : «Robbie est le porte-parole d'une génération

entière de jeunes qui rejettent systématiquement le

discours de leurs parents... et même leurs goûts vestimentaires.»

Les frictions entre Ray et Robbie n'empêchèrent pas Chatwin

de trouver en son «père» de fiction un soutien fidèle

et attentionné.

Justin Chatwin : «Tom a toujours été disponible en

tant qu'acteur, et c'est merveilleux de pouvoir travailler ainsi

avec une aussi grande star.»

Une solide complicité frère/sœur s'est nouée

entre Robbie et Rachel, qui pallie les carences de leur père

et leur permet de mieux supporter la séparation de leurs parents

et la recomposition de leur famille.

Justin Chatwin : «C'est l'histoire très contemporaine d'une

famille éclatée. Le père et le fils n'arrivent plus

à se parler, la fille a rompu le dialogue avec le père.

Résultat : le frère et la saur doivent compter l'un sur

l'autre et se bâtir leur propre monde.»

Durant le tournage, ce lien privilégié favorisa le

rapprochement des deux interprètes.

Dakota Fanning : «Justin est maintenant un frère pour moi,

car nous avons été si longtemps ensemble, à New York,

en Californie, en Virginie...

Justin Chatwin : «Dakota est un vrai phénomène. je

ne sais pas d'où lui viennent ses dons, mais elle m'en a appris

chaque jour»

L'actrice australienne Miranda Otto était de passage à

Los Angeles lorsque son agent l'informa que Steven Spielberg souhaitait

ta rencontrer. Eceinte, elle craignait de devoir refuser son offre, mais

découvrit que cette grossesse (amplifiée à l'écran)

serait un atout supplémentaire, un élément propre

à étoffer - et compliquer encore un peu plus - les relations

entre Ray et son ex-femme, Mary Ann. Bien que désuni, ce couple

a réussi à préserver une part de son passé.

Kathleen Kennedy : «Ils sont loin de se détester, et sont

très attachés à leurs enfants. C'est leur relation

de couple qui a tourné au fiasco.»

«Il n'y a aucune animosité entre eux», complète

Spielberg, qui invoque un mariage trop précoce et une insurmontable

différence de statut entre Ray et Mary Ann.

Kathleen Kennedy : «Lui, est un col-bleu, un docker qui est resté

fondamentalement un gamin. Elle, issue d'une riche famille du Connecticut,

a vécu dans un grand ranch et a possédé des chevaux

dès son plus jeune âge. Elle l'a trouvé sexy - c'est

Tom Cruise après tout! - ils sont tombés amoureux, se sont

mariés très jeunes, ont eu deux enfants. Mais ils n'ont

jamais réussi à combler leur «fracture sociale»

et à harmoniser leurs points de vue. J'ai pensé que cela

ferait un contraste fort»

David Koepp : «Ray est si peu sûr de lui que son premier réflexe

est de ramener les enfants à leur mère, sachant qu'elle

saura s'en occuper»

Spielberg et Cruise sont tous deux fans du film LA GUERRE DES MONDES,

produit en 1953 par George Pal et réalisé par Byron

Haskin. Le réalisateur a demandé aux deux stars de ce film,

Gene Barry - qu'il avait dirigé à ses débuts dans

«Les Règles du feu» - et Ann Robinson, de faire une

petite apparition dans sa propre adaptation.

Gene Barry : «Je suis très honoré qu'il m'ait demandé

de participer à son film. C'est un grand moment pour moi, doublé

de l'émouvant rappel d'un film qui compta beaucoup dans ma

carrière.»

Ann Robinson : «Faire son retour à l'écran avec le

plus grand réalisateur du monde et l'acteur le plus populaire de

la planète... est un vrai bonheur»

Steven Spielberg : «Je tenais beaucoup à leur participation.

J'étais un grand admirateur de Gene à l'époque

où je travaillais sur sa série. Je pense que c'était

ma deuxième ou troisième télé, et cet épisode

futuriste des «Règles du Jeu» tranchait nettement sur

les autres. Gene a été sincèrement surpris par ma

demande et il a été, comme Ann, ravi d'y répondre

dans cette scène qui constitue l'un de nos nombreux hommages au

film original.»

L'invasion atteint un stade critique lorsque Ray et sa fille, répondant

à l'invitation d'un inconnu, gagnent le sous-sol d'une veille

ferme. Mais l'angoisse monte encore d'un cran, car tous deux réalisent

que les extra-terrestres ne sont pas le seul danger qui les guette...

L'inquiétant «sauveur» que joue Tim Robbins, est un

homme brisé du nom d' O gilvy.

Steven Spielberg : «Il a perdu toute sa famille, comme des millions

de gens, et s'est réfugié dans la cave de cette ferme. Il

a un plan, mais un plan dément. Son état de confusion est

excusable, du fait de la perte tragique qu'il a subie, mais cet homme

n'en représente pas moins un vrai danger pour la fillette et son

père.»

Tim Robbins : «Au beau milieu de ce film d'action et d'aventures

émergent soudain un drame psychologique intense et un nouveau

péril. Un développement motivé par des événements

précis, et qui n'a rien de gratuit»

Kathleen Kennedy : «Je pense qu'il a fallu un grand courage à

Steven pour introduire cette confrontation dramatique. C'était

un choix audacieux dans un tel contexte, et qui singularise encore un

peu plus le film au sein du genre.

Tim s'est très tôt imposé à nous. Ses talents

d'acteur lui permettraient de «tenir l'écran» en dépit

de la relative brièveté du rôle, de l'espace très

restreint où il aurait à évoluer et de l'ampleur

du reste du film.»

Steven Spielberg : «Ogilvy est l'une de nos références

au livre de Wells. Il fait penser au personnage du Vicaire, avec lequel

le protagoniste est obligé de partager un espace ultra-confiné.

C'est un épisode particulièrement inconfortable du roman,

et j'ai tenu à produire cette même sensation chez le spectateur»

Passant d'un espace urbain et d'un réseau d'autoroutes à

de vastes paysages envahis par des flots de réfugiés, nous

échouons dans cette cave obscure, coupée du monde.

Rick Carter : «Nos personnages ont traversé ces espaces nus

et ont cherché leur salut par les moyens les plus simples - en

suivant une route, en longeant une rivière. Et voilà qu'ils

débarquent dans ce lieu d'un autre temps, dans cette ferme isolée

au sommet d'une colline. De l'autre côté, la guerre fait

rage. Ils croient avoir enfin trouvé un refuge, mais ce qui les

attend là est encore pire que tout ce qui a précédé...»

Steven Spielberg : «C'est une odyssée, un voyage instinctif

qui débute dans le New jersey et s'achève à Boston.

Il ne couvre qu'une toute petite distance si on le compare à

celui des envahisseurs, et pourtant, c'est toute une vie qui s'y joue..»

Pré-production. L'équipe se (re)forme.

La production de LA GUERRE DES MONDES se monte «à très

vive allure», sitôt que Tom Cruise et Steven Spielberg ont

fixé leur choix sur ce projet.

Kathleen Kennedy : «Steven m'a déclaré : «OK,

nous allons faire ce film et nous avons besoin de démarrer dans

trois mois. Mais ne panique pas à la lecture du script. Sache qu'il

n'y a en réalité que trois personnages... et mille autres

en train de courir au fond du champ!»

Deux équipes se mirent très vite en place, à l'automne

2005 sur les côtes Est et Ouest, la première effectuant des

repérages en vue d'un proche démarrage et la seconde

préparant les plateaux et décors californiens qui seraient

utilisés après les vacances de fin d'année.

Kathleen Kennedy : «Dès cette époque, le bureau de

production de la côte Est était en pleine activité,

et une bonne partie du personnel technique rassemblé, tandis

que l'équipe de la côte Ouest préparait la deuxième

phase du tournage.»

Les délais de préparation avaient été raccourcis

de moitié par rapport aux normes d'un film de cette ampleur.

Spielberg observe cependant : «Nous n'avons jamais forcé

l'allure, nous avons pris le temps nécessaire. Ce fut même

mon tournage le plus long depuis douze ans.»

Janusz Kaminski (Directeur de la photographie) : «Ce n'est pas un

hasard si nous avons pu travailler à ce rythme. La première

raison, c'est que notre réalisateur est en pleine possession

de ses moyens et qu'il connaît très bien le genre.»

L'équipe s'accorde unanimement à reconnaître qu'il

existe peu de réalisateurs assez inventifs et expérimentés

pour monter aussi rapidement un projet de cette ampleur.

Joanna Johnston (Chef costumière) : «C'est terrifiant mais

incroyablement stimulant de travailler dans de telles conditions.

Je ne connais personne qui égale Steven sur ce terrain. Il sait

exactement ce qu'il veut»

La précision du cinéaste, sa détermination,

sa facilité à communiquer avec une équipe hyper-efficace,

qu'il connaît intimement, garantissaient la bonne marche du

projet.

Kathleen Kennedy : «La majorité des principaux chefs de service,

dont moi-même, travaillent régulièrement avec Steven

depuis quinze ou vingt ans.»

Plusieurs de ceux-ci ont inscrit leur nom aux génériques

de multiples projets Spielberg : Kathleen Kennedy (15 films), le producteur

Colin Wilson (10 films), le directeur de la photographie Janusz Kaminski

(9 films), le chef décorateur Rick Carter (6 films), le chef monteur

Michael Kahn (19 films), le compositeur John Williams (21 films), le superviseur

senior des effets visuels Dennis Muren (10 films), la chef costumière

Joanna Johnston (4 films), le chef cascadeur Vie Armstrong (5 films),

la décoratrice de plateau Ann Kuljian (3 films), le chef accessoiriste

Doug Harlocker (2 films) et l'ingénieur du son Ron Judkins (11

films).

«Quantité de postes-clés sont tenus par des gens qui

se connaissent si bien qu'ils ont élaboré un mode de communication

ultrarapide», souligne le vétéran Colin Wilson,

qui débuta auprès de Spielberg comme monteur.

Les premières étapes de la préproduction illustrèrent une fois de plus les dons de stratège de Spielberg et son exceptionnelle aisance à se mouvoir du monde des prises de vues «réelles» à celui des effets visuels, et vice versa.

Le plan de tournage donnait en effet à Dennis Muren, Pablo Herman

et leur équipe d'Industrial Light & Magie le maximum de temps

pour bâtir les séquences à effets visuels.

Kathleen Kennedy : «Nous savions qu'il y aurait un bon nombre

de ces effets et que la post production serait relativement brève.

Nous étions conscients qu'il faudrait tourner en premier lieu les

séquences à grand spectacle qui demanderaient le plus

d'effets visuels, de manière à ce qu'ILM puisse se mettre

très vite à l'ouvrage. Lorsque nous nous sommes rendus sur

la côte Est, c'est donc par la séquence de l'intersection

que nous avons démarré, car elle comportait une énorme

figuration et quantité d'effets.» Rick Carter se souvient

d'un coup de f de Spielberg durant cette période.

Rick Carter : «J'ai tout de suite sauté dans un avic et me

suis retrouvé dans le New jersey. premier jour des repérages,

je me suis renc dans les environs de Newark, où j'ai trou une intersection

de cinq routes constituant i décor idéal pour la première

rencontre avec 1 extra-terrestres.»

L'univers de la guerre des mondes

C'est dans ce site que l'équipe technique, les comédiens

et quelques centaines de figurants filmeraient la première confrontation

de Ray avec un «Tripode».

Spielberg s'était fait par avance une idée extrêmement

précise des lieux et de plusieurs autres décors-clés

du film. Il avait en effet commencé à y travailler «virtuellement»

depuis le début de la préproduction, par le biais d'animation

en 3D-équivalents numériques et animés de story-boards

qui ne «pré-visualisent» pas seulement l'univers

général de la scène mais chacune de ses composantes

futures : décor, personnages, position des caméras, etc.

Steven Spielberg : «J'avais déjà utilisé ce

procédé, mais c'est la première fois que je l'emploie

pour animer la totalité des story-boards.»

C'est une visite à son ami George Lucas qui persuada le réalisateur

de tirer profit de cette technique et de «recruter la plupart des

experts qui avaient contribué aux trois derniers STAR WARS».

Kathleen Kennedy : «C'est un formidable outil de communication.

En août, nous avions fini nos repérages. Nous avons alors

numérisé l'ensemble de ce matériau visuel et avons

bâti nos séquences à partir des décors naturels.

Steven a élu domicile dans le bureau où les gars fabriquaient

cela dans leurs ordinateurs. L'aboutissement de ce travail préfigurait

avec une remarquable précision ce qu'il a tourné par la

suite.»

Le superviseur «Previz» Dan Gregoire, qui fut l'un des chefs

de l'équipe Animatiques des deux derniers STAR WARS, détaille

son approche.

Dan Gregoire : «Au départ, c'est un paragraphe, voire une

ligne de texte, du genre : «Newark, ext. jour - Un Tripode jaillit

des profondeurs de la terre». Steven sait très exactement

ce qu'il veut en tirer, mais il reste à l'expliquer à tous

ceux qui l'entourent, du directeur photo aux machinistes en passant

par le chef électricien. C'est là que nous intervenons avec

nos ordinateurs nous fabriquons cette intersection en 3d, nous abriquons

le Tripode, nous fendons la terre en images de synthèse, et nous

faisons tout sauter. En bref, nous développons cette séquence

à partir de zéro, de manière à pouvoir la

montrer sur le plateau, à Newark, et que chacun comprenne

bien les intentions de Steven.»

La pré-visualisation permit aussi aux acteurs de se faire une image

mentale précise des créatures virtuelles qui seraient,

en plateau, leurs partenaires fantômes.

Steven Spielberg : «Je les ai amenés devant l'ordinateur

pour leur montrer les maquettes des séquences. Ils purent ainsi

connaître la taille exacte des gigantesques Tripodes et leurs positions

respectives. J'aurais aimé disposer d'un tel outil sur RENCONTRES

DU TROISIÈME TYPE.

A l'époque, nos comédiens avaient dû déployer

des trésors d'imagination, car j n'avais pas encore conçu

certains des vaisseaux spatiaux. J'en étais réduit à

leur lancer «Regarde la grosse tarte qui traverse le ciel vois comme

elle est grande!» Alors qu'ici, les acteurs disposaient d'une référence

visuel et pouvaient se faire une idée concrète à

résultat. Ce que tout un chacun a trouvé stimulant.»

Rick Carter : «Après des semaines de travail sur ordinateur,

lorsque nous nous sommes retrouvés pot de bon face à cette

intersection, j'ai demandé à Steven : «Laquelle préfères-tu?

La vraie ou la virtuelle?». Il a commencé par me dire «

virtuelle», puis «non, la vraie», et finalement «je

les aime toutes les deux.»

En dépit des pluies torrentielles, des centaines de curieux et

de paparazzi, le tournage de la séquence se déroula sans

le moindre accroc.

Tom Cruise : «Nous avons bouclé l'épisode en seulement

six jours, sans avoir l'impression de font indûment ou d'improviser.

Nous étions très concentrés, nous savions exactement

ce qui était au programme de la journée. La pré-visualisation

nous a permis de tout anticiper»

Des extérieurs aux décors, des costumes aux accessoires prévalut un même mot d'ordre : réalisme. Le film s'inscrit dans un monde qui reflète notre propre quotidien, son style évoluant graduellement au fil de l'invasion.

La chef costumière Joanna Johnston créa 60 versions différentes du blouson de cuir de Ray, marquant sa dégradation inexorable au cours du voyage, «jusqu'à ce que Tom n'ait plus sur lui qu'un t-shirt et un jean, dans la plus pure tradition des héros d'antan.»

Rachel, qui apparaît d'abord dans des tenues très «girly», subit le même traitement, ses vêtements roses s'encrassant et s'usant rapidement au fil de l'aventure. «J'ai quand même voulu que Dakota ait en permanence avec elle un objet rassurant - en l'occurrence un capuchon couleur lavande qu'elle enfile pour dormir en paix.»

La chef costumière souligne à sa façon les similitudes

cachées entre Robbie et son père.

Joanna Johnston : «Ils se ressemblent plus qu'ils n'imaginent, et

Robbie imite inconsciemment le style de Ray, avec ses jeans, sa capuche

à l'effigie d'une grande équipe de base-ball... rivale de

celle de son père, bien sûr.»

Joanna Johnston eut l'occasion de s'entretenir avec Ann Robinson

sur le tournage de la version 1953.

Joanna Johnston : «En nous voyant fabriquer nos milliers de costumes,

Ann m'expliqua à quel point les conditions avaient changé.

À l'époque, elle avait dû se rendre elle-même

dans une grande surface et y faire acheter par une assistante les DEUX

costumes qui lui serviraient pour toute la durée des prises de

vues!»

Spielberg fait à nouveau appel aux talents de Janusz Kaminski,

chef opérateur de ses 9 derniers films, qui a opté avec

lui pour un ample usage de la caméra portée, à des

fins de réalisme et d'efficacité dramatique.

Steven Spielberg : «Janusz savait que j'étais en quête

de réalité. Il ne s'agissait pas de décrire

les événements «à vol d'oiseau»,

mais de capter les points de vue personnels d'un homme et de deux enfants.

Une raison de plus pour adopter un style et des éclairages naturels.»

Tom Cruise : «LA GUERRE DES MONDES est le troisième

film que je fais avec Janusz et son équipe (après JERRY

MAGUIRE et MINORITY REPORT). Janusz est un sacré personnage, doublé

d'un authentique artiste. Il a réussi à satisfaire à

la fois aux exigences stylistiques de Steven et à celles des effets

visuels.»

Janusz Kaminski : «J'ai fait ici un tout autre travail que sur nos

films précédents. Steven a une approche poétique

et sophistiquée du visuel. Le film possède une belle palette,

qui évolue d'une dominante bleutée à une gamme de

plus en plus riche et intense. C'est stylisé, mais dans les limites

du réalisme. Et les éclairages sont vraiment intéressants.»

Le réalisateur et son chef opérateur ont usé d'une

grande diversité de moyens, de sources, de contrastes et d'effets

pour inscrire ces événements fantastiques dans un environnement

réel et leur conférer un maximum de crédibilité.

Doug Harlocker (Chef accessoiriste) : «Ainsi, dans la scène

où Ray et ses enfants se heurtent au flux croissant des errants,

Janusz et Steven ont demandé une grande quantité d'interactions

lumineuses. Nous avons donc fourni aux figurants des accessoires

de toutes sortes, de la lampe de poche au flash et à la bonne vieille

lampe à huile, ce qui enrichit la texture visuelle de la scène

et en renforce la frénésie chaotique.»

Le chef opérateur dut également assurer la continuité

visuelle des intérieurs studio et des extérieurs, jonglant

à l'occasion entre trois environnements distincts.

Janusz Kaminski : «Il y a une scène très intéressante

à ce point de vue, où nos trois personnages marchent

le long d'une route en direction d'une grande colline. Des troupes arrivent,

puis des milliers de fuyards affluent, qui se dirigent eux aussi vers

les hauteurs. Nous avons tourné la première partie un soir,

en Virginie, la seconde en studio, et la troisième en Californie

du Sud. Trois environnements, trois conditions météo, trois

problèmes d'éclairage distincts...»

Rick Carter souligne la capacité - si rare - de Spielberg à

mêler intimement réel et fantastique.

Rick Carter : «Je n'ai jamais réussi à deviner en

première vision comment il arrivait à un tel mariage.

En fait, il le prémédite dès le départ, non

dans le but de vous épater par son brio, mais tout simplement parce

que c'est ainsi qu'il perçoit les choses.»

Aucune des séquences à grand spectacle de LA GUERRE

DES MONDES n'aurait pu exister sans un recours systématique aux

effets visuels.

Steven Spielberg : «Dennis Muren fut donc l'un des premiers

noms à s'inscrire sur ma liste.»

Lauréat de 8 Oscars des meilleurs effets visuels (dont trois pour

E. T., INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT et JURASSIC PARK), Muren n'a

cessé de jouer un rôle moteur dans le développement

de l'art des effets visuels.

Rick Carter : «Dennis et les gens d'ILM nous apportent eur capacité

à percevoir des choses invisibles .u commun des mortels. Ils nous

permettent e les fixer sur pellicule comme si elles avaient ou jours fait

partie du monde sensible. » Dennis Muren : «Je suis perpétuellement

en quête de renouveau. Sitôt que je finis un tournage, je

me dis. «Ce film est déjà obsolète, ses effets

visuels sont dépassés, que puis-je faire de neuf?»

Faire LA GUERRE DES MONDES était une idée excitante, notamment

parce qu'elle nous donnait l'occasion de revisiter le livre et ses machines

de guerre en essayant d'inventer un style intéressant aux Tripodes

et, accessoirement, aux extra-terrestres. On ne s'est pas contenté

de dire «banco» au premier dessin, ni au deuxième,

ni au dixième, ni au

quinzième.»

Plutôt que de s'appuyer majoritairement sur l'infographie,

Muren a tenté avec Spielberg de définir la technique la

plus appropriée à chaque plan.

Dennis Muren : «Ayant vécu la grande époque des modèles

réduits, je n'ai aucune réticence à dire «Faisons

ceci sous forme de maquette, et cela en ordinateur», puisqu'il s'agit

toujours de servir au mieux la scène. Nous avons chez nous quantité

de maquettistes et modélistes talentueux que nous savons faire

travailler ensemble. Il est important d'utiliser chaque outil de la boîte

à outil, et pas seulement l'infographie.»

Spielberg, Muren et Kaminski ouvrèrent de concert pour assurer

la parfaite synchronisation de ces éléments disparates.

Steven Spielberg : «J'ai l'habitude de travailler ainsi depuis RENCONTRES

DU TROISIÈME TYPE, de mixer ces ingrédients comme pour une

salade mélangée. Il faut traiter chacun séparément,

mais avec le même soin, le même amour, avant de les mêler

dans le grand saladier. Et lorsque tout est bien dosé, bien assaisonné,

c'est un pur régal.»

Le plan de travail n'autorisant pas une longue postproduction, celle-ci

débuta dès le tournage des extérieurs, par d'incessants

allers-retours de vidéos entre le QG de la production et les ateliers

d'ILM.

Dennis Muren : «Cela a énormément accéléré

le processus, grâce à un contact permanent avec Steven

qui nous a fait gagner plusieurs semaines.»

Pablo Herman (superviseur des effets visuels) : «Avant Steven, je

n'avais jamais vu un réalisateur nous livrer son travail dans les

délais. Cette fois, tout le boulot sur les effets visuels s'est

achevé en même temps que les prises de vues. C'est une

première pour moi.

La pré-visualisation fut également un apport important

dans le développement des redoutables Tripodes.

Steven Spielberg : «Nous avons entrepris une recherche collective

tous azimuts sur le dessin des Tripodes et de leur univers. Il était

important d'explorer cela en 3D et en couleurs et non plus en 2D,

comme je l'avais fait ces trente dernières années.»

Spielberg réunit une équipe de haut vol pour cette création

globale, avec à sa tête : Rick Carter, Dennis Muren, le designer

concepts Doug Chiang, Ryan Chruch d'ILM et Dan Gregoire.

Steven Spielberg : «J'avais sous la main une incroyable brochette

d'artistes, travaillant plus ou moins en collaboration, lançant

des idées, improvisant des concepts - certains sublimes, d'autres

ridicules. Nous avons élaboré de la sorte une vingtaine

ou une trentaine de dessins d'extraterrestres dont certains réintégraient

tel ou tel détail qui m'avait plu dans une esquisse antérieure.»

Dennis Muren : «Au départ, vous réunissez une grande

quantité d'artistes en les incitant à faire travailler leur

imagination. Ensuite, vous les guidez de très près... et

le moins possible. Car il s'agit à la fois que le processus conserve

gamme ouverte d'idées, mais aussi que ces idées collent

avec les besoins de l'histoire.

Steven sait exactement ce qu'il veut. Il suffit en réalité de lui présenter les bons éléments. Vous faites donc une série de collages de toutes les propositions valides. Il retiendra alors un élément du premier, un détail du second, etc., et lorsque vous aurez fait la synthèse de tout ce qui lui convient, vous êtes quasiment assuré d'un accord enthousiaste et immédiat. C'est très facile de travailler avec lui parce qu'il a les idées claires. Les prises de décisions ne sauraient être plus aisées.»

Spielberg se remémorant les saisissantes descriptions des

Tripodes dans le roman de Wells, souhaitait qu'ils inspirent la même

peur, rien que par leur apparence physique.

Doug Chiang : «Les Tripodes sont l'image de la terreur et, du fait

que les ressorts de cette émotion diffèrent en chacun de

nous, ces machines sont l'expression de ce qui m'effraie le plus, de ce

qui terrifie le plus Rick Carter et, nous l'espérons, de ce

qui VOUS fait le plus peur.

En outre, ce n'est pas seulement par leur forme que les Tripodes vous impressionneront, mais par la façon dont ils ont été filmés et dont votre imagination sera sollicitée. Ce que vous en êtes réduit à deviner, ce que vous ne voyez PAS, est toujours ce qui vous fait le plus peur..»

L'animation des Tripodes a été supervisée par

Randy M. Dutra, d'ILM, colla PERDU, qui s'est attaché à

leur attribuer une gestuelle étrangère à notre univers,

quoique crédible au sein de celui-ci.

Randy M. Dutra : «Steven a tout de suite compris qu'il fallait

impérativement s'ancrer dans l'ORGANIQUE. Lui et moi avons

d'ailleurs le plus grand respect pour la nature. Mes animateurs le savent,

et c'est en elle qu'il vont chercher leurs références. De

sorte que, même lorsque le point de départ n'est plus reconnaissable,

ces racines naturelles perdurent. Je pense que ce sont ces éléments,

parfois infimes, qui font en définitive la crédibilité

et l'originalité d'un personnage imaginaire.»

Dennis Muren : «Ces Tripodes en marche sont faits pour inspirer

la peur, l'humilité face à un danger incommensurable. Ils

sont là, ils ont pris le contrôle de la situation, vous n'y

pouvez rien. Mais cela ne fonctionne que parce que Tom et ses partenaires

ont su réagir à nos créations. Le film repose sur

leurs épaules. Il est avant tout l'histoire d'un homme et de sa

relation avec ses enfants»

"Coast to Coast" les extérieurs

De Newark et Bayonne à Brooklyn, de Naugatuck (Connecticut) à

Athens (État de New York), l'équipe a sillonné la

côte Est avant d'aboutir en Virginie orientale.

C'est à Lexington, modeste bourgade qui abrite l'Université

Washington and Lee'et l'Institut Militaire de Virginie, que s'achève

ce rapide périple, juste avant les congés de fin d'année.

Un vallon niché entreé les collines offrait un décor

de rêve pour, le première partie de la séquence dite

de la «Guerre de la Vallée».

Des centaines de fuyards déguenillés, poussant des carrioles bourrées d'objets héteroclites seraient les premières victimes cet affrontement, aux côtés d'un détachement de la Garde Nationale rapidement débordé. (La production avait obtenu ces derniers auprès de la 10ème Division de Montagne de l'Etat de New York, des Marines de Camp Pendleton, en Californie, et des régiments de Fort Irwin et Twentynine Paims, également en Californie.)

Après avoir regagné la côte ouest, l'équipe

a repris le travail dans la région de Los Angeles, notamment à

Piru où a été filmée la deuxième partie

de cette séquence, et à Mystery Mesa, à quelque 90

km au nord de L.A.

Une petite colline des Studios Universal a été, entièrement

aménagée et «habillée» pour le crash

dévastateur d'un 747.

Rick Carter : «Imaginez ce spectacle cauchemardesque un avion percutant

une colline habitée et répandant ses débris sur des

centaines de mètres carrés. Pour préparer cet immense

décor, il nous a d'abord fallu acheter un 747, puis le découper

en morceaux, étaler ceux-ci à la surface du terrain, et

enfin construire une série de maison. Un rude travail...»

Durant son passage aux Studios Universal, l'équipe utilisa aussi l'immense bassin sphérique du plateau 27 pour la portion subaquatique de la séquence du ferry.

Sur le plateau 16 de la Fox, Carter et son équipe reconstituèrent

le décor de la séquence surréaliste de la ferme,

dont des portions avaient été filmées antérieurement

en Virginie et à Mystery Mesa.

Rick Carter : «Cette fois, nous avons entièrement recouvert

le terrain d'une mauvaise herbe écarlate. Steven avait eu l'idée

d'un long mouvement d'appareil à travers un couloir sombre, avec

une transition soudaine du noir et blanc à la couleur lorsque s'ouvre

la porte de la ferme. L'effet rappelle LE MAGICIEN D'OZ,, lorsque

le Technicolor explose littéralement sur l'écran... sauf

qu'ici, le monde entier à viré au rouge.»

Kathleen Kennedy : «C'est la preuve que les envahisseurs ont pris

possession de notre planète et l'ont remodelée à

l'image de la leur. Et quand vous comprendrez pourquoi ils ont choisi

le rouge..»

L'équipe occupa, outre de nombreux décors naturels, six

plateaux répartis sur trois studios, et constituant chacun un monde

en soi.

Tim Robbins : «Steven Spielberg perpétue cette tradition

hollywoodienne qui consiste à travailler en studio, en adaptant

totalement le plateau à nos besoins et à notre imaginaire.»

Spielberg - qui est sans doute l'un des rares cinéastes contemporains

à employer une table de montage «à l'ancienne»

- marie ainsi dans l'exercice quotidien de son métier de multiples

techniques et traditions de l'art du cinéma, des plus anciennes

aux plus modernes.

Steven Spielberg : «J'ai besoin de quelque chose qui m'inspire,

qui m'aide à inventer le style d'un film.

Ce serait totalement futile d'essayer de fabriquer tout cela en post production. Je crois que je vais donc continuer, comme on l'a toujours fait ici, à construire des décors vivants et réels. Parce que je respecte profondément les hommes et les femmes qui créent ces mondes en y mettant tout leur savoir-faire et en vous ouvrant des espaces de rêve...»