Genre : Drame, Policier

Date : 28 septembre 2005

Durée : 1 h 46

Origine : Français

Distribution : Warner Bros

D'après l'oeuvre de : Philippe Claudel

Acteurs :

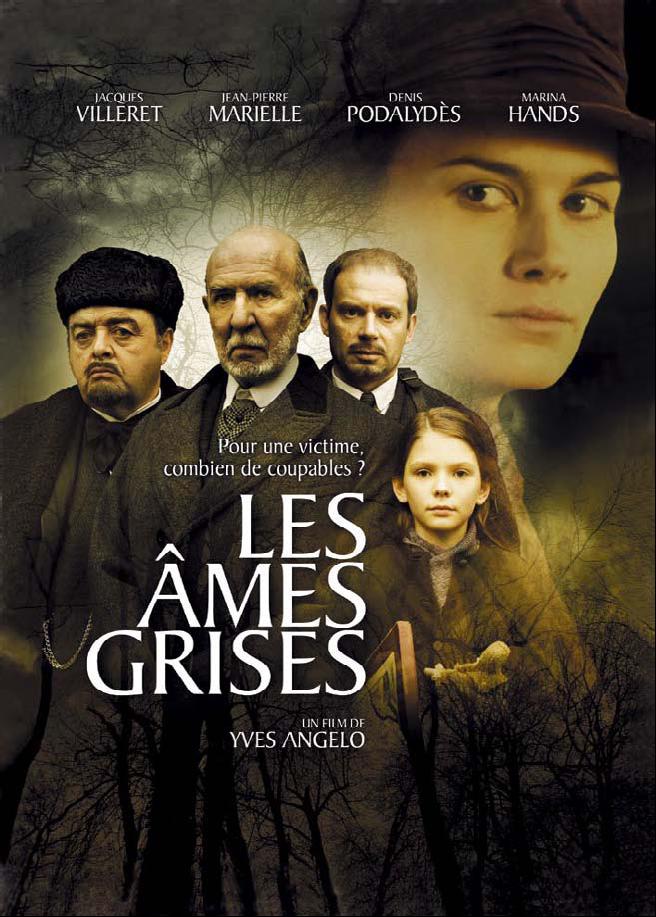

Jean-Pierre Marielle : Destinat

Jacques Villeret : Le juge Mierck

Marina Hands : Lysia

Denis Podalydes : Le policier

Michel Vuillermoz : Le maire

Serge Riaboukine : Bourrache

Thomas Blanchard : Le Floc

Agnès Sourdillon : Joséphine Maulpas

Nicole Dubois : Barbe

Franck Manzoni : Colonel Matziev

Joséphine Japy : Belle de jour

Musique : Joanna Bruzdowicz

Chef décorateur : Loula Morin

Chef monteur : Thierry Derocles

Costumes : Pascaline Chavanne

Dialoguiste : Philippe Claudel

Scénario :

Yves Angelo

Philippe Claudel

Producteur :

Frédéric Brillon

Gilles Legrand

Production :

Epithète Films

France 2 Cinéma

Directeur de production :

Lieux de tournage :

Budget :

Site officiel : France : http://wwws.warnerbros.fr/lesamesgrises/

Récompenses :

Fiche du film complète (image, résumé, note de la production, avis) au format PDF à disposition sur demande, voir page d'acceuil

Paris 1830.

L’hiver 1917, dans une petite ville de l’est de la France.

Les massacres dans les tranchées sont tout proches. Des soldats

défilent, en route vers le front, conscients d’aller vers

l’horreur face à la lente procession des mutilés

et des estropiés qu’ils croisent sur leur chemin.

Une petite fille de dix ans est retrouvée noyée. Elle s’appelait Belle de jour et elle portait bien son joli nom. Autour de ce fait divers, plusieurs personnages inquiétants vont se croiser : Destinat, le procureur mystérieux, grand bourgeois austère qu’on a vu le soir du meurtre, le juge Mierck, cynique même dans les pires circonstances et le colonel Matziev, son inquiétant acolyte.

Effaré par ce qu’il découvre, un policier enquête, tout en vivant un drame personnel... Les visages de quelques femmes vont éclairer faiblement les abîmes où il descend : Clémence, sa compagne qui attend un enfant ; Clélis, l’épouse disparue du procureur ; Belle de jour, la victime innocente. Et Lysia, la lumineuse institutrice, dont le passage dans ce monde de folie sera si bref...

Sur Philippe Claudel

Mes centres d’intérêt ont souvent été

périphériques au cinéma. Et pour les scénarios,

l’expérience m’a amené à préférer

choisir mes collaborateurs chez des personnes qui n’ont rien à

voir, professionnellement, avec le cinéma. Ils ont un regard particulier

sur le concept même de scénario et une distance qui m’a

toujours semblé intéressante. Philippe m’avait fait

lire les cent premières pages des "Âmes Grises",

à une époque où l’histoire n’était

pas encore développée. Il n’était même

pas sûr de poursuivre ce début de roman. Mais j’ai tout

de suite été troublé par l’atmosphère.

Je ressentais comme une impression d’enfermement dans une pièce

dont les murs deviendraient

poreux à une moisissure qui, peu à peu, envahirait tout.

Philippe Claudel a laissé son texte pendant un an, puis il l’a

repris. Je l’ai lu. Deux ou trois semaines après, j’ai

eu envie d’en faire un scénario. J’ai commencé

une vingtaine de pages et il s’y est remis, pour écrire un

scénario. Le script était prêt six mois avant la sortie

du livre.

La production

On a proposé le scénario à un producteur, qui l’a

fait lire à quelques autres. Refus unanime. Trop sombre. Trop de

morts. Et puis Frédéric Brillion et Gilles Legrand d’Epithète

Films l’ont lu et ont eu le désir de monter le projet, mais

ça n’a pas été facile, à cause du sujet

bien sûr, et aussi à cause de moi, dont les derniers films

n’ont pas été des succès. On a tourné

46 jours, le film faisait 2h20 au premier bout à bout. Environ

30 minutes ont été coupées, très peu de séquences

enlevées, mais plusieurs scènes ont été raccourcies,

pour quelques unes avec difficulté.

Les thèmes du film

On ne montre pas le front (la présence de la guerre n’est

montrée qu’à travers le son de la canonnade, les masques

à gaz des enfants à l’école et la présence

constante des soldats revenant du front ou y partant) mais l’histoire

n’a de résonance que dans ce contexte, qui est capital, que

ce soit le conflit 14-18 ou un autre. Encerclés par l’horreur,

les habitants de ce village sont confrontés à la fois à

un crime majeur - la guerre – et à un meurtre ordinaire.

Il y a comme l’acceptation silencieuse d’une certaine forme

du Mal, et pas d’une autre. (Lorsque éclate un conflit lointain

et meurtrier, avec plusieurs dizaines de morts quotidiennement, tout ça

devient bien vite quelque chose de banal, les exemples ne manquent pas,

en ce moment même !) L’histoire pose cette question. uel est

le prix d’un être humain ? Et est ce un prix égal pour

tous ? Certainement pas. Elle montre aussi que chacun se débat

avec sa propre histoire, et uniquement avec sa propre histoire, chaque

peuple comme chaque individu.

La culpabilité

La culpabilité vient-elle du désir de commettre la faute

ou de passer à l’acte ? Autour de cette zone floue, la place

peut être immense. Tout est basé sur cette interrogation.

Et personne ne peut répondre. On peut dire que Destinat avait ses

raisons pour supprimer ces deux femmes. Mais peut-être le hasard

a-t-il aidéson désir à se réaliser, pour l’institutrice

comme pour la petite fille. Car rien dans le film n’établit

de certitudes. On voit la marque au cou de l’institutrice, et Destinat

tient le lacet. Il a caressé la joue de l’enfant le soir de

sa mort, en la croisant par hasard au bord du canal. Ce n’est sûrement

pas suffisant pour le donner coupable, mais peut-être l’est-il

vraiment,

comme le soldat déserteur peut l’être aussi. Peut-être

ce procureur est-il allé au bout d’une idée absurde,

qu’il exprime avec ces phrases récurrentes : « Elle

n’a pas connu la laideur », « Le mal n’a pas eu

le temps de l’approcher… » Mais l’histoire n’a

pas de sens si on connaît le coupable. Même le comédien

ne devait pas se dire « Je l’ai tuée » ou «

Je ne l’ai pas tuée. »

Destinat

Destinat, de toute façon, n’est pas clair. Même s’il

n’a pas commis les meurtres, il a volé les lettres, caché

le carnet de l’institutrice au policier, et y a collé ces

photos des trois visages de femme… Finalement, entre ce vieil homme

notable très brillant et le petit soldat qui était un violeur,

la rontière est mince. On découvre que,au delà des

racines, de l’intelligence, du hasard de la naissance, il y a, quelque

part dans l’âme humaine, des profondeurs qui

se rejoignent. Destinat aurait été différent si la

viene lui avait pas enlevé ce qu’elle lui avait donné,

et que l’on comprend d’une certaine façon quand on découvre

le tableau dansson château : ces visages de femme côte à

côte, ces figures qu’il ressasse comme un cauchemar obsessionnel.

Enfermé dans sa solitude, il lit le carnet volé à

l’institutrice avec une certaine complaisance, même pour s’y

entendre appeler « Tristesse ». Comme un rêve, un étrange

rêve d’imaginer sa femme (qui ressemblait si étrangement

à cette institutrice au point que celle-ci apparaisse comme son

double) lui parler d’outre-tombe à travers le visage et la

voix d’une autre. Cet aristocrate dans sa grande maison a un côté

décadent, un peu désuet : ce vieil homme dans cette salle

vide, avec des draps sur les fauteuils... Le château est à

son image : il s’effrite un peu. Entre les prises, Jean-Pierre Marielle

disait parfois : « Comme c’est dur d’être cet homme

là ! »

Mierck

Le personnage apparaît d’emblée comme une ordure, un

notable salopard, ce qui n’ôte rien à sa grande intelligence,

même utilisée parfois de façon perverse. Il est toujours

voyeur de quelque chose, afin de poser ou non son empreinte, à

sa guise. Sa victoire sur Destinat vient de ce qu’il le laisse en

dehors de l’enquête, uniquement pour savourer le fait de le

lui dire. Savourer le pouvoir qu’on a sur quelqu’un sans le

faire tomber, c’est sûrement un plaisir suprême. Il a

son idée de la justice, liée peut-être aussi à

une forme de justice de classe. En s’acharnant sur ces deux déserteurs,

il pense ne commettre aucune faute, car pour lui ils ne sont que de la

racaille. D’ailleurs il

est troublant qu’il ne se soit pas trompé puisqu’on découvrira

que l’un des deux était bien une crapule.

Le policier et la scène finale

Pour l’expliquer, j’ai besoin de résumer l’ensemble

: nous sommes dans un contexte de guerre, avec une jeune institutrice

qui a toute la vie devant elle, qui veut se rapprocher de l’homme

qu’elle aime, alors qu’il est mort ; un vieux monsieur qui lui

cache cette mort ; une petite fille assassinée ; des rapports entre

notables exécrables, toute une gangrène qui ne cesse de

croître… Un policier doit mener une enquête. Il est un

peu lâche, un peu minable. Il vit avec sa femme, qui attend un enfant…

Ça pourrait être la seule image de bonheur du film. Eh bien,

la destinée le rattrape comme les autres, en semblant lui dire

: « Tu n’es pas à l’écart de tout ça.

Tu ne vas pas à la guerre alors que ton frère y va. Tu te

planques un peu, mais je vais t’avoir, toi aussi. » On avait

cru apercevoir un peu de lumière, et tout bascule à nouveau.

Il perd sa femme, et se retrouve seul avec ce bébé. Ce bébé,

il n’en veut pas, c’est évident puisqu’il n’a

même pas été le chercher. On le lui ramène.

Dans le livre, il tue son enfant qui lui rappelle trop sa femme, comme

Destinat a pu tuer l’institutrice et la petite parce qu’elles

lui rappelaient la sienne. Dans

un premier scénario, nous avions gardé la scène,

où juste après le meurtre de son enfant, il expliquait tout

au médecin, qui comprenait et ne le dénonçait pas.

Nous avons renoncé à garder cette fin parce que l’image

pouvait verser dans la complaisance. Il était plus intéressant

(et Philippe Claudel ne s’y est jamais opposé) que l’histoire

finisse en revenant sur un être comme nous sommes tous au départ,

un bébé qui vient de naître, qui ne connaît

rien, qui est au tout début… mais au début de quoi

? Qu’est-ce que la vie, qu'est-ce que le monde va l’amener à

faire ? À la fin de chaque désastre humain le monde crie

toujours que cela ne se reproduira jamais plus, et tout ça recommence

avec une régularité effrayante.Ce policier prend son bébé,

le pose, recule et ensuite s’avance. Cette avancée est comme

un point d’interrogation. Non pas de ce qu’il va faire, peu

importe. Cette avancée vers le bébé est notre avancée

à nous, vis à vis de cet être tout neuf. Le film nous

a montré ce qu’on a fait des êtres « neufs »,

tout au long de l’histoire de l’humanité : souvent une

barbarie, je parle là bien sûr à l’échelle

de l’histoire

de l’humanité. Un éternel recommencement. Il ne faut

pas oublier que le film démarre aussi sur un enfant mort. Et il

se termine sur un bébé qui tend les bras, puis les repose.

Il appelle, comme tout le monde appelle. Puis il repose ses bras. Qui

sera capable de l’entendre ?

Les silences.

Je ne pense pas que la parole soit superflue, mais souvent elle ment,

alors que les regards et les silences ne mentent jamais. Quelque part,

les mots appauvrissent. Le silence, c’est la mise à nu, c’est

le miroir, la face cachée, la lumière… La relation

de Destinat avec l’institutrice est la plupart du temps muette, comme

une relation avec un fantôme, un souvenir ou un rêve. Mais

dans le même temps, ce silence est aussi justifié par le

fait qu’il lui cache la mort de son amant (Comme aussi, d’une

certaine façon, le juge Mierck cache à la justice la rencontre

du procureur avec l’enfant le soir de sa mort). Le silence peut aller

jusqu’au malaise, tout en pouvant aussi aller jusqu’à

une grande fusion. Et quand il y a fusion, le dialogue devient superflu.

J’ai toujours été attiré par les temps «

morts », où l’on croit que rien ne se passe alors que

c’est le contraire. Quand lors du dîner Destinat lève

la main pour empêcher l’institutrice de parler, il ne fait

que traduire cela, et quand il la regarde écrire à son amant

déjà mort sur le bord du canal également.

L’institutrice

À la lecture du livre, certains la voyaient fluette et blonde.

J’ai préféré lui donner des yeux sombres pour

ne pas tomber dans le côté icône diaphane des héroïnes

qui sont par nature l’incarnation de la lumière. D’une

certaine manière, ce personnage porte aussi le même égoïsme

que les autres, parce qu’elle reste prisonnière de sa propre

histoire. Quand elle embrasse le soldat mutilé dans la rue, elle

rejoint par là davantage son amant que la douleur

d’un être humain. Quand elle pleure sur le promontoire face

à l’image des combats des tranchées, elle ne pense

qu’à son amant, et non à tous les autres. Quand aussi

elle demande aux enfants dans la classe d’écrire à

leurs pères elle ne fait que prolonger à sa manière

sa pensée obsessionnelle vers son amant. En vérité,

elle n’est pas comme le supposait et le ressentait la petite élève

dans la cour de l’école une héroïne de roman,

(ou alors seulement, par anticipation, par rapport à sa fin tragique,

qu’elle soit due au suicide ou à un meurtre) mais elle fait

partie, à sa manière, de la même déclinaison

de personnages qui jalonnent cette histoire et qui nourrissent, en vérité,

davantage le

récit du film que ne le fait l’enquête sur le meurtre.