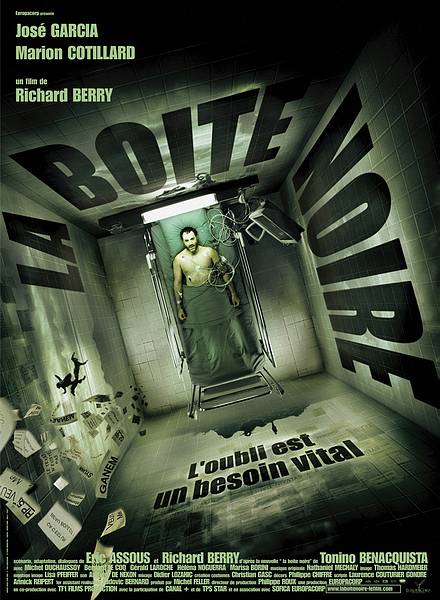

Genre : Thriller

Date : 02 Novembre 2005

Durée : 1 h 30

Origine : Français

Distribution : EuropaCorp Distribution

D'après l'oeuvre de : Tonino Benacquista

Acteurs :

José Garcia : Arthur

Marion Cotillard : Alice

Michel Duchaussoy : le père d'Arthur

Bernard Le Coq

Héléna Noguerra

Dominique Bettenfeld

Marysa Borini

Gérald Laroche

Joséphine Berry : La jeune fille bord de mer

Marilou Berry : La réceptionniste de l'hôpital

Pascal Bongard : Clovis

Hugo Brunswick : Yvan (ado)

Thomas Chabrol : Thierry

Pascal Delaunay : Le flic de l'hôpital

Alexandre Donders : Le patron du café

Françoise Geier : La maîtresse d'école

Quentin Grosset : Un élève

Lise Lamétrie : La gardienne

Pierre-Ange Le Pogam : Colbert

Arnaud Maillard : Le petit ami de Koskas

Nathalie Nell : Docteur Brenner

Philippe Roux : Le 2ème Policier

Olivier Vitrant : L'agresseur

Manon Grosset : Une eleve

Directeur

Photo : Thomas Hardmeier

Musique : Nathaniel Mechaly

Chef décoration : Philippe Chiffre

Costumes :

Valérie Ranchoux

Christian Gasc

Montage : Lisa Pfeiffer

Effets Spéciaux

: Richard Guille

Casting : Valerie Espagne

Maquillage :

Cédric Chami : styliste coiffure

Lucía Bretones-Méndez : artiste maquillage

Son

:

Lohengrin Braconnier : assistant mixeur musique

Didier Lozahic : mixeur post-synchro

Amaury de Nexon

Jérôme Devoise : mixeur musique

Zacharie Naciri : assistant monteur

Arthur Le Roux : assistant

Scénario

:

Richard Berry

Eric Assous

Producteur : Michel Feller

Directeur de la Production : Philippe Roux

Production : EuropaCorp

Assistant réalisation :

Ludovic Bernard : premier assistant

Christel Bordon : 3ème assistant

Stéphane Malhuret : second assistant

Lieux

de tournage :

Budget :

Site officiel : http://www.laboitenoire-lefilm.com/

Récompenses :

Il se réveille douloureusement dans un lit d'hôpital après un court coma. L'infirmière de service, est là pour l'accueillir. Arthur a abondamment parlé pendant son coma.

Avant de quitter l'hôpital, elle lui remet un carnet noir dans lequel elle a noté les phrases incohérentes du délire verbal d'Arthur. Ces phrases et ces mots semblent lui venir d'un monde intime qu'il ne comprend pas. Les découvertes qu'il va alors faire sur lui-même vont faire basculer ses convictions les plus profondes...

En chacun de nous, il existe trois personnes

En chacun

de nous, il existe trois personnes : celle que l’on voudrait être,

celle que l’on croit être et celle que l’on est vraiment…

Pour le héros de La Boîte noire (2004) et les secrets qui

le hantent, l’heure de la rencontre a sonné.

A la suite d’un accident, Arthur se trouve confronté à

une zone d’ombre de son esprit. Parce qu’une infirmière

a noté tout ce qu’il disait pendant sa phase de réveil

post-coma, il va avoir accès à son inconscient –

sa boîte noire. Pour lui, il est enfin temps d’affronter

ce qui l’empêche de vivre, de découvrir les secrets

des vraies blessures de son enfance. Cette incroyable quête va

changer sa vision du monde en l’amenant au bout de lui-même…

Thriller atypique et envoûtant, La Boîte noire (2004) nous

entraîne au plus profond d’un esprit, à la poursuite

d’une vérité qui nous concerne tous…

Richard Berry,

scénariste et réalisateur de La Boîte noire (2004)

confie : « Je me suis énormément documenté

sur les comas, les traumatismes cérébraux, mais aussi

sur les phénomènes psychiques et psychologiques associés.

Je me suis plongé dans les livres de neurochirurgiens et de neuropsychiatres,

en particulier celui écrit par Hélène Oppenheim-Gluckman,

“Mémoire de l’Absence”, une référence.

Elle s’est spécialisée dans l’étude des

sorties de coma, s’intéressant à ce que les gens

racontent jusqu’au délire dans ces moments-là et

à ce que cela a changé en eux. Sa première constatation

est tout simplement fascinante : quelle que soit la durée du

coma, celui qui en sort est toujours le même. Il ne perd jamais

son identité. Tous les rouages sont en place. Ce qui définit

l’être est intact, mais son rapport au monde peut se trouver

modifié. Il peut ne plus reconnaître ses proches ou des

lieux. Il les réappréhende alors de façon complètement

neuve. C’est un point de départ fabuleux pour tenter de

cerner ce qui structure notre esprit et conditionne notre vie.

« Autre fait remarquable, la phase d’éveil est, sauf

cas extrêmes, toujours égale à deux fois la durée

du coma. Et dès que l’on est complètement réveillé,

on oublie tout ce que l’on a pu faire ou dire pendant cette phase.

Pourtant, durant cette période, notre esprit vagabonde librement

dans des zones qu’il ne peut jamais visiter durant notre état

”normal”. La boîte noire est alors ouverte…

« On est tout à coup en contact direct avec notre inconscient,

là où est stocké tout ce que l’on croit –

souvent à tort – avoir oublié, comme les traumatismes.

On sait, comme le rappelle d’ailleurs un des personnages du film,

que l’oubli est un besoin vital. Pourtant, parfois, dans cette

mémoire cachée, se dissimulent certaines des réponses

essentielles qui expliquent nos difficultés à vivre. Il

ajoute également que tout ce qui se dit pendant la phase d’éveil

équivaut largement à quinze d’analyse.

« C’est un neurochirurgien, le professeur Truelle, qui m’a

déclaré qu’il existait trois personnes en nous. Je

me souviens que lors d’un de nos entretiens dans son bureau, il

y avait beaucoup de bruit et de cris dans le couloir. Une personne était

en train de jurer, de vociférer des insanités avec une

voix rauque, comme dans le film. Il s’agissait d’une femme,

dans sa phase de réveil. Elle avait reçu un choc sur le

lobe orbito-frontal, siège des inhibitions. Il n’est pas

rare que des accidents de voiture provoquent ce genre d’effets.

Le choc est désinhibiteur, et c’est assez spectaculaire.

Comme pour mon héros, les verrous sautent, il n’a plus de

pudeur, il dit tout ce qu’il pense, c’est assez jubilatoire

! »

Richard Berry

raconte : « Juste après avoir découvert le premier

montage de Moi, César, Luc Besson m’a dit que je devrais

faire un film noir, un thriller qui me permettrait d’exploiter

les images et la mise en scène qu’il y pressentait. J’ai

d’autant plus réfléchi à sa remarque que j’avais

moi-même envie d’aller dans ce sens. Il n’y avait d’ailleurs

pas de rupture de sujet entre Moi, César et La Boîte noire

(2004) car si la forme diffère, les deux traitent toujours d’une

quête d’identité. La Boîte noire (2004) repose

sur une clef de l’enfance qui bloque un adulte, alors que l’enfant

de Moi, César parle par la voix de l’adulte que j’étais

alors. Je n’avais donc pas un grand pas à franchir pour

écrire ce nouveau film. « Pendant deux ou trois mois, j’ai

commencé l’écriture d’un thriller sur l’identité

et puis un jour, ma fille m’a dit que mon sujet lui rappelait une

nouvelle de Tonino Benacquista, “La Boîte Noire”. Je

l’ai lue et j’ai été très intéressé

par son idée de départ – un homme qui fait des recherches

à partir des notes prises par quelqu’un d’autre sur

ce qu’il a dit pendant sa phase d’éveil. »

Michel Feller, producteur du film, intervient : « A partir de

cette idée de base, Richard et son coscénariste, Eric

Assous, ont construit leur propre histoire. Parce que Richard n’a

jamais perdu de vue ni le fond ni la forme, il a réussi à

créer un film qui est à la fois un thriller sur l’inconscient

et un vrai film d’auteur tourné comme un film d’action.

»

Le producteur ajoute : « La Boîte noire (2004) vous captive,

vous interpelle, et le scénario apporte en plus un côté

ludique en montrant différentes interprétations d’un

même personnage. Le film aborde les traumas, le sentiment de culpabilité,

le langage propre à l’inconscient qui guide nos faits et

gestes et peut nous rendre étranger à nous-même.

Mais au-delà de l’enquête que livre le héros,

le film raconte son parcours vers la lumière, vers la liberté.

»

Michel Feller commente : « C’est le second film que je fais

avec Richard. L’expérience et le travail ne servent qu’à

diminuer les filtres, les modifications successives qui peuvent s’interposer

entre le geste qu’un réalisateur a dans la tête et

le geste qu’il accomplit finalement. »

Richard Berry

explique : « Ce scénario a été difficile

à écrire. Il fallait développer un thriller dont

la construction s’apparentait à un puzzle, tout en assurant

la cohérence d’un sujet très particulier. Pour mettre

les éléments en place, il m’a fallu sept à

huit mois. Puis, pendant les six mois qui ont suivi, j’ai peaufiné,

retravaillé les dialogues.

« Par rapport à l’histoire, deux paramètres

étaient primordiaux pour moi. Je voulais d’abord que tout

soit crédible d’un point de vue médical. A la phase

d’écriture proprement dite, il m’a donc fallu ajouter

des heures de recherches, de rencontres passionnantes, pour vérifier

chaque point.

« L’autre paramètre était davantage d’ordre

scénaristique. Avant d’assumer ce qui lui arrive, le personnage

tente des échappatoires – l’hypnotisme, la drogue…

Toutes ces portes ne mènent nulle part, je les ai fermées.

Il épuise ses recours extérieurs jusqu’à être

obligé de chercher les réponses en lui-même. Il

n’a pas d’autre choix que d’affronter. C’est aussi

l’un des messages du film. La peur est souvent ce qui nous empêche

de faire face. On fuit, on évite, et rien n’est résolu.

J’ai pensé que le fait d’assumer est libérateur.

C’est l’un des thèmes qui me touchent, je l’abordais

déjà dans Moi, César. Je suis convaincu que tout

le monde peut y arriver. Sous cet angle, La Boîte noire (2004)

est aussi une fable. Certains pourront y voir un thriller original,

mais d’autres y sentiront aussi des interrogations qui trouveront

un écho au plus profond d’eux. Tout le monde a sa boîte

noire. »

Le réalisateur précise : « Les sujets qu’aborde

le film sont éternels. Je ne l’ai pas fait de façon

consciente mais je m’en suis rendu compte a posteriori. Il est

question de culpabilité, de celle que l’on génère

et de celle que l’on subit. Il est aussi question des thèmes

les plus emblématiques qui sont à la base de la psychanalyse

: le sexe, l’argent et l’importance fondatrice de l’enfance.

»

José Garcia

Richard Berry

se souvient : « En écrivant, je n’avais pas encore

pensé à José, et c’est en parlant avec Luc

Besson que son nom s’est imposé. José a immédiatement

accepté avec un enthousiasme qui ne s’est jamais démenti

par la suite. Il a été constamment à 300 % dans

le film et avec moi. C’est le plus beau cadeau qu’un acteur

puisse faire ! Je lui ai demandé beaucoup et il a toujours tout

donné. Il habite le film. »

Michel Feller intervient : « Nous avions besoin d’un acteur

populaire – dans le bon sens du terme – auquel le public pourrait

s’attacher. Cet homme “normal” devient notre guide dans

un voyage extraordinaire. José porte en lui cette capacité

de jouer avec la même intensité le drame ou la comédie.

»

Richard Berry reprend : « Nous avons beaucoup discuté du

personnage afin qu’il saisisse complètement tous les aspects

de l’histoire. Nous avons fait trois lectures complètes

pendant lesquelles je lui ai donné toutes les indications possibles.

Ensuite, cela s’est joué au quotidien. José me disait

“Avec toi, c’est simple, il me suffit d’apprendre mon

texte et après, tu m’embarques !”.

« Les scènes ont très souvent été

tournées dans la continuité pour qu’il puisse s’immerger

totalement. José savait que le tournage serait dur, mais c’est

un acteur fantastique capable de faire des choses extraordinaires. J’ai

essayé de le pousser au-delà de ses limites. J’ai

tout fait pour lui en donner les moyens. Je me souviens que par exemple,

pour la scène où il arrive dans le bureau du docteur,

bouleversé de ne pas pouvoir aller voir sa psy, il avait beaucoup

de mal. Il ne parvenait pas à avoir la fébrilité

nécessaire. Je lui ai alors raconté ce qu’on disait

à propos de Michel Simon : “quand il entre en scène,

il a l’air d’en sortir”, et je lui ai demandé

de jouer la scène comme s’il en sortait ! »

Michel Feller

déclare : « Il ne faut pas avoir peur de mettre les comédiens

là où on ne les attend pas. »

Richard Berry explique : « Le film est particulier et nécessitait

de chacun un engagement complet et complexe. José a été

le premier engagé, mais autour de lui devait évoluer toute

une galerie de personnages.

« Marion Cotillard est un cadeau. C’est une actrice que j’adore.

Elle investit ses personnages, les incarne dans toute leur profondeur,

elle est passionnante, belle, humaine. Son enthousiasme pour le scénario

et pour le film ne s’est jamais démenti non plus. Pour chaque

scène, on peut lui demander le plus petit détail, le moindre

froncement de sourcil. C’est un bonheur total !

« J’ai toujours vu chez Héléna Noguerra un

potentiel remarquable qui, au-delà de sa beauté, ne me

semblait pas du tout avoir été exploité. Pour elle,

je voulais un personnage plus fatal, plus dramatique, une beauté

redoutable. Je crois que son rôle la révèle enfin

dans toute sa dimension.

« Depuis toujours, j’apprécie Michel Duchaussoy, avec

qui j’ai joué à la Comédie-Française.

Je m’étais juré de travailler un jour avec lui. Tout

comme j’espère vraiment le faire avec des gens comme Michel

Aumont ou Jean-Pierre Marielle. Michel Duchaussoy est le seul comédien

que j’avais en tête dès l’écriture. Son

rôle est essentiel, c’est l’une des clefs.

« Je connaissais Gérald Laroche dans des rôles assez

sombres, mais j’avais du mal à l’imaginer dans un personnage

plus doux. Lorsqu’il a passé ses essais, j’ai tout

de suite vu qu’il en était capable. Il avait en plus une

très grande disponibilité et une vraie gentillesse. Il

avait envie de faire le film, et il était désormais clair

qu’il pouvait donner vie à toutes les dualités de

son personnage.

« Bien que n’ayant travaillé qu’une seule fois

avec Bernard Le Coq, je le connaissais bien et j’apprécie

vraiment sa façon de jouer. Il ne fait jamais de numéro

pour la caméra, il devient son personnage et le fait exister.

Son jeu est très intérieur. Son registre est très

large et il a ici l’occasion de l’utiliser sous de nombreux

aspects. »

Quelque part entre le rêve et la réalité

Richard Berry

explique : « L’univers visuel du film était un enjeu

primordial. La phase de préparation a été deux

fois plus longue que pour un film normal, tellement les différents

départements avaient besoin d’être parfaitement coordonnés.

Qu’il s’agisse de la photo, des décors ou des costumes,

tout le monde a travaillé en parfaite harmonie.

« Pour maîtriser l’image et parvenir à la texture

que je souhaitais, j’ai travaillé avec le directeur de la

photo dès l’écriture. Je lui ai raconté le

sujet, lu des pages du scénario pour commencer à anticiper

le traitement de l’image – dans une désaturation pour

la première partie, puis une saturation plus poussée pour

la seconde. L’étalonnage numérique nous a permis

de traiter les couleurs des décors sans perdre les vraies couleurs

des visages. C’était essentiel.

« Pour les décors, il y a eu aussi un énorme travail

sur les couleurs. Tous les costumes – même les blouses dont

les couleurs devaient se fondre dans la palette du film – ont été

faits sur mesure. Cela permettait de rendre le film intemporel. Aucun

élément ne permet de le dater précisément.

Les costumes, les meubles, tout évoque une époque imprécise.

Je souhaitais cela pour emmener le film sur le terrain de la fable,

loin du temporel.

« L’esthétique du film s’est définie instinctivement

en moi dès l’écriture. Ce qui allait être filmé

était aussi important que la façon dont j’allais

le capter sur la pellicule. Je souhaitais un climat hypnotique, des

mouvements de caméra affranchis des contingences matérielles.

Ils devaient être efficaces et liés à la signification

de l’action. Nous avons joué sur tous les éléments,

y compris sur la forme des lieux. Certaines variations seront plus ressenties

que vues par les spectateurs. C’est vrai de l’appartement

d’Arthur et de celui de son frère. Nous avons même

été jusqu’à faire varier la largeur du couloir

suivant les périodes pour influencer la perception inconsciente

des lieux. La deuxième partie à l’hôpital est

un autre exemple. La couleur des draps est un peu plus vive. La chambre

d’hôpital n’a plus la même forme. Des arbres apparaissent

à la fenêtre qui, dans la première partie, est munie

de barreaux pour suggérer l’enfermement. Le film va vers

la lumière. C’est le parcours d’un homme enfermé

dans ses doutes et sa culpabilité, qui va peu à peu vers

une vérité. Il enquête sur lui-même pour se

comprendre et se libérer. »

Michel Feller

intervient : « La Boîte noire (2004) est un film très

pointu sur le plan technique. Film d’auteur filmé comme

un film d’action, il a nécessité de nombreux mouvements

d’appareils, des séquences de cascade au bord d’une

falaise avec des enfants, des câbles, des accidents de voiture,

le tout en extérieur avec parfois des tempêtes de vent…

De nombreux décors ont été construits en studio,

comme les appartements et certaines salles de l’hôpital.

Dans ces décors, Richard bénéficiait d’une

liberté de mise en scène, de mouvement. »

Le producteur poursuit : « Le tournage a duré 60 jours,

à Paris, aux studios d’Epinay et dans les environs de Cherbourg.

Face à la météo qui a souvent joué contre

nous, le tournage sur la falaise n’a pas été simple.

Nous devions tourner en extérieur pour l’ambiance, l’authenticité,

mais toutes les actions exigées par le scénario auraient

justifié la sécurité d’un studio. Alors, nous

avons cumulé, nous avons fabriqué un bout de falaise pour

obtenir le surplomb, nous l’avons entouré de fond bleu,

et il y a aussi eu les grues et les câbles… »

Richard Berry raconte : « Lesscènes les plus compliquées

ont toutes été découpées et storyboardées.

La falaise a été un cauchemar. Le premier jour, la Technocrane

est tombée en panne tellement le vent soufflait fort. Le lendemain,

celle envoyée en secours a elle aussi lâché. Il

en a fallu une troisième pour arracher le plan et ce jour-là,

petit miracle, la lumière était plus belle que jamais.

Il faut saluer la production et Luc en particulier, qui m’a toujours

donné ce dont j’avais besoin. Il est agréable d’avoir

un producteur qui soit aussi metteur en scène, pour savoir qu’un

plan peut nécessiter trois grues sans se borner au coût

de l’opération. Mais ces plans valaient la peine. »

Michel Feller précise : « Pour une scène, nous avons

dû tout simplement vider des rues entières de Paris afin

que José puisse marcher dans une ville sans véhicules

et sans passants. Le résultat est surréaliste et fascinant.

Il y a très peu de figurants dans le film. Tous les personnages

visibles sont des rouages de l’histoire. »

Richard Berry reprend : « Une fois que l’environnement dans

lequel les comédiens vont jouer est prêt, je me consacre

à eux. Je leur donne ce que je pense bon pour le film, en essayant

de leur parler comme j’aurais aimé qu’on me parle.

»

« En tant que metteur en scène, je m’efforce de valoriser

leur potentiel, ce que j’aime en eux et ce qui m’a poussé

à les choisir. »

Il ajoute : « J’ai rêvé de ce film et j’ai

tout fait pour le concrétiser comme je le voyais. Je pense qu’au

départ, tout le monde imaginait un thriller décalé,

mais que le climat particulier du film, son autre niveau de lecture

que j’avais voulu, ne sont apparus à tout le monde qu’ensuite.

Je crois avoir fait exactement le film que je voulais faire. »

Richard Berry

confie : « Ce que j’aime, c’est raconter une histoire

qui parle aux gens. J’espère, à travers ce film,

leur faire passer un bon moment, les surprendre, les intéresser,

mais aussi les pousser à se poser des questions, à s’intéresser

à eux-mêmes. Si La Boîte noire (2004) peut seulement

aider les gens à prendre conscience qu’il y a en eux une

boîte noire et qu’elle contient probablement ce qui peut

les gêner dans leur vie, alors j’en serai très heureux.

J’ai envie de leur donner quelques modestes moyens pour découvrir

leurs propres clefs, et peut-être se libérer d’une

partie de leurs souffrances. Jusqu’à présent, les

témoignages que j’ai eus me confortent, particulièrement

chez les jeunes qui sont très sensibles aux thèmes du

film.

« Tout ce que j’ai vécu m’a servi à structurer

ma pensée, à devenir un vrai réalisateur. J’ai

l’impression, la sensation, que j’ai enfin trouvé ma

vraie forme d’expression. C’est quelque chose que j’avais

en moi depuis toujours. »

Michel Feller conclut : « Pour moi, l’aventure de ce film

a été de soutenir la vision qu’en avait le réalisateur,

son climat, sa richesse de thèmes et sa force universelle. J’ai

aussi été saisi par l’époustouflant travail

de José Garcia. Avec très peu de mots, par l’énergie

et la tension, grâce à l’incroyable humanité

qu’il insuffle à son personnage, on s’attache à

lui. La Boîte noire (2004) est un film puissant, comme on n’a

pas l’habitude d’en voir. »

Richard Berry nous livre : « Nathaniel Mechaly, c’est une découverte. Quelques maquettes sur des images ça et là ont suffi à me convaincre qu’il y avait là un grand talent. Il a été intimement touché par le film. Les images l’ont inspiré. Il a très vite écrit un thème au piano que j’ai adoré. Il a un sens de la composition classique très solide mais il a aussi une grande modernité dans l’utilisation des sons, de l’invention. La musique du film est envoûtante, émouvante, violente parfois. Elle se fond dans les images et les met en valeur discrètement. Nathaniel est un grand musicien, je pense qu’il ira loin. »

Ce qui le

caractérise, c’est son obstination. Il court après

sa mémoire et rien ni personne ne pourra l’en empêcher.

Il veut comprendre. Pourquoi roulait-il en pleine nuit sur cette route

près de Cherbourg, où s’est déroulé

son accident ? Que signifient ses délires verbaux que l’infirmière

a notés sur un carnet noir durant sa phase de coma ? Arthur aurait

pu, comme la majorité des gens, passer le restant de ses jours

avec son inconscient à côté de lui. Il aurait pu

ne jamais se rendre compte des erreurs et des événements

qui ont forgé son caractère. Mais voilà, le destin

en a décidé autrement. Des souvenirs qu’il pensait

enfouis à jamais resurgissent par bribes. Des souvenirs datant

de l’enfance et qui, vingt-cinq ans plus tard, vont prendre une

ampleur considérable et une signification particulière.

Tout ça l’obsède, le taraude, le perturbe énormément.

D’autant que dans cette histoire, il est à la fois l’enquêteur,

la victime et le coupable présumé. Il ne peut donc compter

que sur lui-même pour recomposer le puzzle de sa vie.

Une enquête libératrice

Son enquête va obliger Arthur à revivre une deuxième

fois certaines tragédies de son existence. Je pense notamment

à la mort de son frère. C’est terrible pour lui,

ça le plonge dans une souffrance abominable. Toutefois, traverser

cette phase de douleur reste l’unique solution pour qu’il

réussisse enfin à se libérer, à évacuer

ce sentiment de culpabilité qui le ronge depuis des années.

Par ailleurs, il n’évolue pas dans une logique de vengeance,

il se refuse à juger les actes des autres. Il avait juste besoin

de crever l’abcès afin de pouvoir réattaquer une

nouvelle vie avec sérénité.

De la comédie au drame

Je choisis souvent des films qui me permettent de me diriger vers d’autres

films. Dans les nombreuses comédies que j’ai tournées,

j’ai toujours joué avec la générosité

qu’exigeait le metteur en scène, tout en croyant au maximum

à la situation et à mon personnage. Ce que j’espérais

alors, c’était de pouvoir continuer à croire tout

autant à mon personnage, mais dans un contexte plus tragique.

Philippe Harel m’a offert cette opportunité dans Extension

du domaine de la lutte. Moi, j’étais habitué à

bouger, à remplir un espace et à composer avec une caméra

qui ne venait pas forcément chercher quelque chose en moi. Là,

pour la première fois, j’ai eu la possibilité de

remplir un personnage de l’intérieur et de ne laisser voir

que ce que la caméra venait prendre. J’ai récemment

réitéré cette expérience avec Le Couperet,

de Costa-Gavras. Le spectateur pénétrait, au sens figuré,

dans la tête d’un personnage central instable. En ce sens,

je considère La Boîte noire (2004) comme une suite logique

du Couperet dans mon parcours de comédien : on y pénètre,

au sens propre cette fois, dans le cerveau du personnage.

Vitesse de jeu

Au début du film, j’avance à deux à l’heure,

incarnant un Arthur fébrile, vaseux, mais aussi complètement

parano et se méfiant sans cesse de ce que lui racontent les gens.

Dans la seconde partie, quand Arthur reprend du poil de la bête,

je dois nettement accélérer le tempo. C’est rare

et très agréable de pouvoir varier la vitesse de son jeu

en cours de film.