Genre : Drame

Date : 10 Mai 2006

Durée : 1 h 33

Origine : Français

Distribution : Carrère Group

Résumé | Note production | Acteurs | Scénario | Producteur | Site Officiel | Récompenses | Lieux | Budget

Directeur

Photo : Béatrice

Mizrahi

Musique : Frédéric Talgorn

Décors :

Chef décoration : Stéphane Makedonsky

Costumes : Karine Charpentier

Montage : Thierry Derocles

Effets Spéciaux :

Casting : Annik Dufrene

Direction artistique :

Maquillage : Frédérique Arguello : styliste coiffure et maquilleuse

Son :

Dominique Hennequin : mixeur

Jean Umansky

Production : Opening Productions

Assistant réalisation : Philippe Chapus : premier assistant

![]() Site

officiel : http://www.lesaiguillesrouges-lefilm.com/

Site

officiel : http://www.lesaiguillesrouges-lefilm.com/

| Note production | Acteurs | Scénario | Producteur | Site Officiel | Récompenses | Lieux | Budget

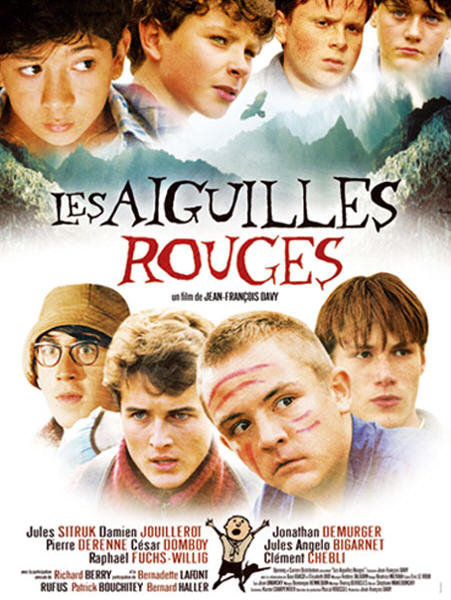

Septembre 1960. Patrick et sa patrouille, Les Aigles, sont en camp scout dans la vallée de Chamonix. Entre 12 et 16 ans, la hiérarchie, on ne connaît pas ! Surtout chez Les Aigles...

Adeptes de jeux dangereux, ils se retrouvent dans le collimateur du chef de troupe qui, à titre punitif, les envoie en randonnée pendant trois jours... Ils devront escalader le massif du Brévent, juste en face du Mont Blanc, 2 500 m d'altitude !

Patrick dirige tant bien que mal ce groupe de huit garçons que tout oppose : caractère, origine sociale, perspectives d'avenir... Sa patrouille et lui entreprennent donc l'escalade du Brévent. Ils emportent dans leurs sacs à dos leur inexpérience de la montagne, leur insouciance, leurs contrastes, leurs histoires de filles, la lettre d'une amie, celle d'un frère militaire en Algérie...

Les Aiguilles Rouges est un projet de dix ans, pour lequel Jean-Francois Davy s'est battu sans relâche afin de le concrétiser : "J'ai décidé de réaliser et de produire contre vents et marées cette aventure vécue à l'âge de 15 ans qui m'avait profondément marqué.(...) Personne ne semblait passionné par cette aventure de gamins perdus dans la montagne". En plus d'un travail d'écriture et de collaboration scénaristique conséquent aux côtés de Gaïa Guasti et Elisabeth Diot, le réalisateur a aussi tenu à financer lui-même son projet : "Avant les Aiguilles rouges, je n'avais pas réalisé de film depuis 23 ans ! (...) Je redémarrais dans le métier de réalisateur et il était difficile de faire adhérer les partenaires habituels du cinéma français à l'aventure".

Retrouvailles

Pour nourrir l'écriture des rôles et se remémorer

cet été passé à la montagne, Jean-Francois

Davy a décidé de reprendre contact avec ses anciens camarades.

"J'ai revu Eric et Jean-Pierre. On a dîné ensemble et

ça m'a fait un drôle d'effet. (...) Ca m'a troublé

par rapport à l'image que j'avais gardé d'eux. je n'ai donc

pas voulu renouveler l'expérience".

De la réalité à la fiction

Le scénario des Aiguilles Rouges se nourrit de l'enfance du réalisateur-scénariste,

Jean-Francois Davy. "Les évènements racontés

dans ce film ont vraiment eu lieu. Cela m'est arrivé en juillet

1960 et tout s'est précisément passé comme nous le

montre le film". Il a ainsi relaté de façon la plus

fidèle possible son été à la montagne : "A

l'époque, l'itinéraire que nous avions suivi est exactement

celui retracé à l'écran et la plupart des anecdotes

évoquées dans le film sont arrivées. Comme par exemple,

la scène où les garçons forcent la porte d'une boutique

et "empruntent" quelques marchandises. C'est la première

fois que je la raconte car, à l'époque, c'était resté

secret !".

Souvenirs d'enfance

Le tournage de ce film a permis au réalisateur de se replonger

dans ses souvenirs et d'apprendre de nouvelles choses : "Si je me

suis souvenu - heure par heure - de ces quatres journées passées

en montagne sans pouvoir fermer l'oeil, j'ai aussi appris des choses en

tournant le film. J'ai ainsi retrouvé l'un des guides qui avait

sauvé Eric et qui m'a raconté ce à quoi je n'avais

pas assisté."

Les deux Patrick

Le jeune scout de 16 ans qu'était alors Jean-Francois Davy se prénomme

Patrick dans le scénario. Durant le tournage, le réalisateur

s'est beaucoup rapproché de Jonathan Demurger qui interprète

le jeune homme. "Il s'est créé entre nous un rapport

filial, je suis devenu une sorte de père bis. (...) On s'amusait

pendant le tournage à ne se parler qu'à la première

personne (...) Nous avions une complicité formidable, comme avec

tous les autres comédiens d'ailleurs.".

Un casting de jeunes talents

Les huit jeunes héros de ce film n'ont pas tous la carrière

déjà florissante de Jules Sitruk (Monsieur Batignole ) ou

Damien Jouillerot , qui retrouve ici son partenaire de Malabar Princess,

Jules-Angelo Bigarnet. Pour Clément Chebli ou encore César

Domboy, Les Aiguilles Rouges marquent leur première expérience

cinématographique. "J'ai fait "coacher" les comédiens

qui avaient besoin de travailler plus que d'autres, pendant plusieurs

mois en amont du tournage". Le réalisateur souhaitait ainsi

créer "une réelle homogénéité"

au sein du groupe.

Un tournage éprouvant

Après l'euphorie des premiers jours, les aléas de la météo

ainsi que le danger permanent de tourner en montagne ont rendu le tournage

plus difficile que Jean-Francois Davy ne pouvaient se l'imaginer : "Le

premier jour, il a plu toute la journée... Impossible de tourner

alors que ça faisait vingt-trois ans que j'attendais ce moment

! (...) En octobre, on est rentré dans l'automne et dans le froid.

Le matin il faisait quatre, cinq degrés et il fallait malgré

tout que les gamins donnent l'impression d'être en plein été.

(...) Pour tourner certaines scènes, on a dormi en altitude dans

un refuge pendant huit jours".

Au rythme des années 60

L'action du film se déroulant au cours de l'année 1960,

l'atmosphère est rythmée par la guerre d'Algérie,

qui prend une place importante dans le récit. Elle marque ainsi

l'éveil de la conscience politique chez ces jeunes. "C'est

en 1962 que j'ai commencé à avoir un point de vue politique

; l'un de mes camarades était parti en Algérie, comme enseignant

et non pas comme militaire. Il nous écrivait, et c'est à

partir de cela que j'ai imaginé le frère de Jean-Pierre

qui combattait en Algérie. Ce camarade nous racontait que les Algériens

se battaient pour une cause légitime, qu'il fallait les comprendre..."

La place de la montagne

La montagne n'est pas qu'un simple élément de décor,

mais un personnage à part entière dans le film et a une

valeur symbolique : "A travers cette ascension, je voulais aussi

montrer le passage de l'enfance à l'âge adulte : cela consiste,

par exemple à apprendre à savoir dire non quand on vous

donne un ordre absurde".

Retour dans le passé

La troupe à laquelle appartenait Jean-Francois Davy était

composé de neuf jeunes, mais pour le besoins du scénario,

ce nombre a été ramené à huit. Par contre,

si les noms des garçons ont été modifiés,

les surnoms ou expressions de l'époque sont les mêmes : "Je

tenais beaucoup à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'identifier

avec les préoccupations de ces personnages et que leurs parents

se reconnaissent et se replongent dans cette époque avec plaisir".

Scout toujours !

Alors que le sujet du film met en évidence un été

parmi les scouts, le réalisateur n'a pas voulu en faire son thème

principal. "J'ai voulu effacer le côté "scout toujours"".

Cependant, il reste très attaché à son passé

et aux expériences vécues parmi eux : "Même si

le scoutisme n'est pas le sujet principal du film, ce mouvement a beaucoup

compté dans ma vie. J'ai commencé à l'âge de

8 ans, puis j'ai été scout pendant une dizaine d'années.

J'ai d'ailleurs continué après les mésaventures des

Aiguilles Rouges".

Un été de tous les dangers

La patrouille à laquelle appartenait Jean-Francois Davy a vraiment

pris beaucoup de risques lors de cet été 1960. Le réalisateur

en a réellement pris conscience en revenant sur les lieux de la

randonnée : "Il a été alors impossible d'aller

là où l'on était passé à l'époque,

même encadré par des guides. J'ai alors pris conscience des

risques considérables qu'on avait encourus. On aurait pu tous y

passer !"